Dalam ilmu hukum pidana, kita mengenal satu prinsip penting: “hukum pidana adalah hukum publik,” di mana negara selalu hadir ketika terjadi pelanggaran. Negara tidak boleh netral atau membiarkan kejahatan berlangsung. Ia tampil sebagai penggugat yang membela kepentingan umum, menjunjung moralitas publik, dan menjaga keteraturan sosial. Ketika seseorang mencuri, membunuh, atau menipu, negara bergerak. Ia menghadirkan jaksa, hakim, dan aparat, semua dengan satu misi: menegakkan hukum.

Namun, dalam realitas politik—terutama ketika kekuasaan sedang diperebutkan atau dipertahankan—negara seringkali dalam keadaan diam. Ia membisu ketika elit politik saling menjatuhkan dengan strategi licik yang samar-samar berada di batas hukum dan amoralitas. Negara enggan turun tangan, enggan bersuara, bahkan enggan hadir. Hukum tak lagi berdiri sebagai alat keadilan, melainkan alat tafsir yang lentur mengikuti kehendak penguasa.

Diamnya negara dalam perebutan kekuasaan bukan sekadar kekosongan prosedur hukum, tapi juga kekosongan etika bernegara. Perebutan kekuasaan sering dibungkus dengan kata-kata yang seolah konstitusional, namun sebenarnya penuh intrik. Konstitusi dijadikan tameng, bukan arah. Prosedur hukum dipatuhi secara formal, tetapi esensi keadilan diabaikan secara sistematis.

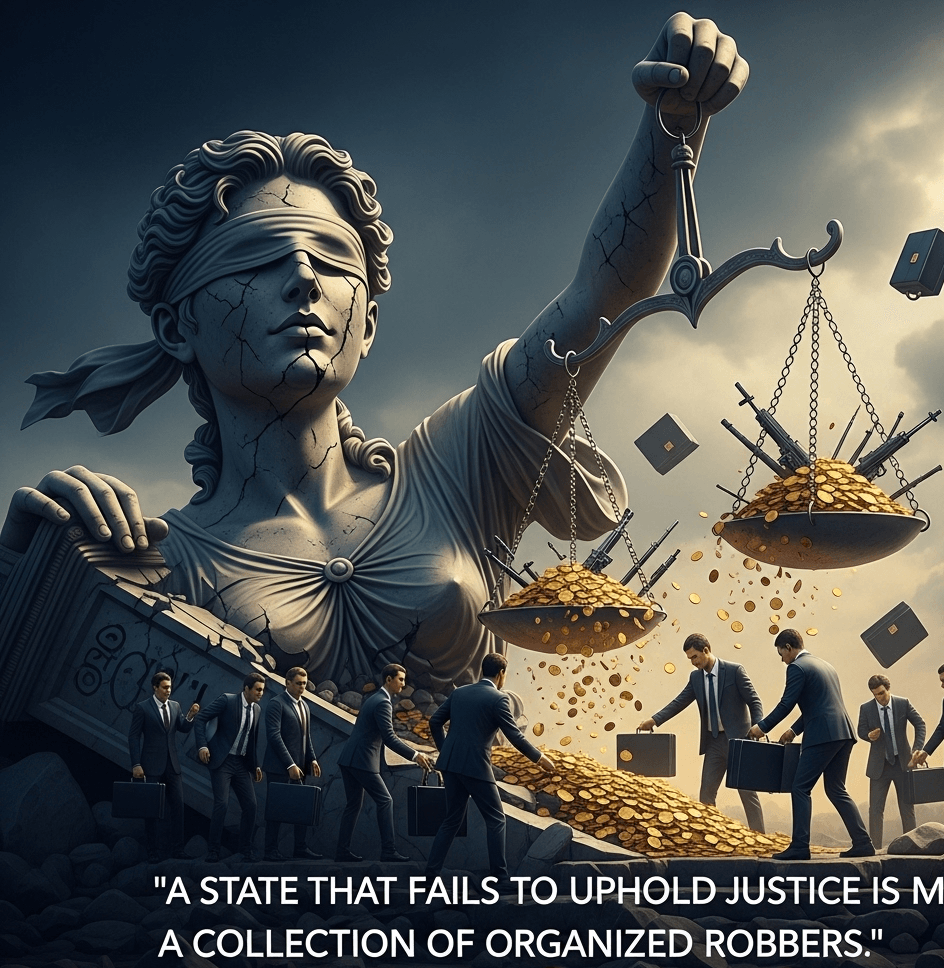

Perbedaan antara negara dalam hukum pidana dan negara dalam arena politik kekuasaan sangat mencolok. Di satu sisi, negara bisa begitu cepat menjatuhkan vonis terhadap pencuri ayam. Namun di sisi lain, negara bisa begitu lambat—atau bahkan sama sekali tidak bergerak—saat menghadapi praktik korupsi politik, manipulasi konstitusi, atau penyalahgunaan kekuasaan.

Mengapa bisa demikian? Jawabannya adalah karena hukum pidana dirancang dengan instrumen formal dan aparat yang jelas. Tapi dalam ranah politik kekuasaan, segalanya lebih kabur: antara kepentingan negara dan kepentingan penguasa kerap menyatu tanpa batas yang terang. Negara bisa memilih diam, karena tak ada yang secara eksplisit memaksanya untuk berbicara.

Ironisnya, ketika rakyat melakukan pelanggaran kecil, negara hadir dengan segala perangkatnya: patroli, dakwaan, dan hukuman. Tapi saat para elite menciptakan skenario demi memperpanjang kekuasaan, negara justru menjadi penonton. Seolah-olah, ketika hukum bersentuhan dengan kekuasaan, ia kehilangan keberaniannya untuk bicara.

Inilah yang membedakan antara negara sebagai aparat penegak hukum dan negara sebagai institusi politik. Dalam hukum pidana, negara tidak boleh tidak hadir. Ia terikat prosedur. Tapi dalam konflik politik, negara bisa bersikap strategis, bahkan manipulatif. Negara bisa berpura-pura netral, meskipun diamnya justru menjadi keberpihakan.

Karena itu, penting untuk menyoroti makna “diam”-nya negara dalam konflik kekuasaan. Diam bukan netral. Diam bisa berarti menyetujui. Diam bisa berarti merestui. Dalam konteks ini, negara bukan lagi pelindung keadilan, tapi hanya entitas formal yang kehilangan makna moralnya.

Negara seharusnya tidak hanya hadir dalam sidang pidana, tapi juga dalam setiap bentuk pelanggaran keadilan. Ketika kekuasaan diperebutkan dengan cara yang tidak sehat—entah lewat manipulasi hukum, penggunaan aparat untuk kepentingan politik, atau pembungkaman kritik—negara tidak boleh diam. Karena diamnya negara adalah tanda bahwa hukum telah disubordinasi oleh kekuasaan.

Esai ini ingin mengajak kita merenung: Jika negara begitu cepat menghukum rakyat kecil, mengapa ia begitu lambat bersikap terhadap mereka yang merusak negara dari dalam? Barangkali jawabannya bukan karena negara tak tahu, tetapi karena ia terlalu tahu siapa yang sedang bermain. []