Di Kota Santri, hujan deras turun lagi sore ini. Seperti kemarin atau beberapa hari sebelumnya, sebelum pergantian tahun, hujan tidaklah deras seperti di ini sore, akan tetapi durasi lamanya bisa dikata sebanding. Udara menabur dingin hingga menempel gigil disekujur tubuh yang diselimuti kulit, membuat ruang-ruang rumah yang disinggahi terasa lebih sempit dari biasanya.

Sebagai Satpam yang tugasnya secara kebetulan kebagian jam malam, di siang hari, saya bangun dengan tenggorokan yang tidak nyaman. Bukan sakit, tapi juga tidak baik-baik saja. Napas terasa pendek, seolah dada harus diingatkan caranya bekerja. Jaket lusuh pemberian dari almarhumah ibu yang sudah lama tersimpan di almari, kembali saya kenakan.

Iseng-iseng mencari tahu ke mbah google, perihal gejala apa yang tengah melanda tubuh saya ini, kata mbah google itu gejala flu. Lantas saya mencari artikel perihal flu dan membacanya, laju menutup gawai. Diam-diam ini tubuh saya seperti meminta perhatian lebih. Kepala terasa berat. Badan pegal, tanpa sebab yang jelas. Adakah ini berhubungan dengan hantu yang semalam saya lihat? Ataukah dengan keripik singkong yang semalam aku beli di Warung Madura? Ah, rasanya itu mustahil.

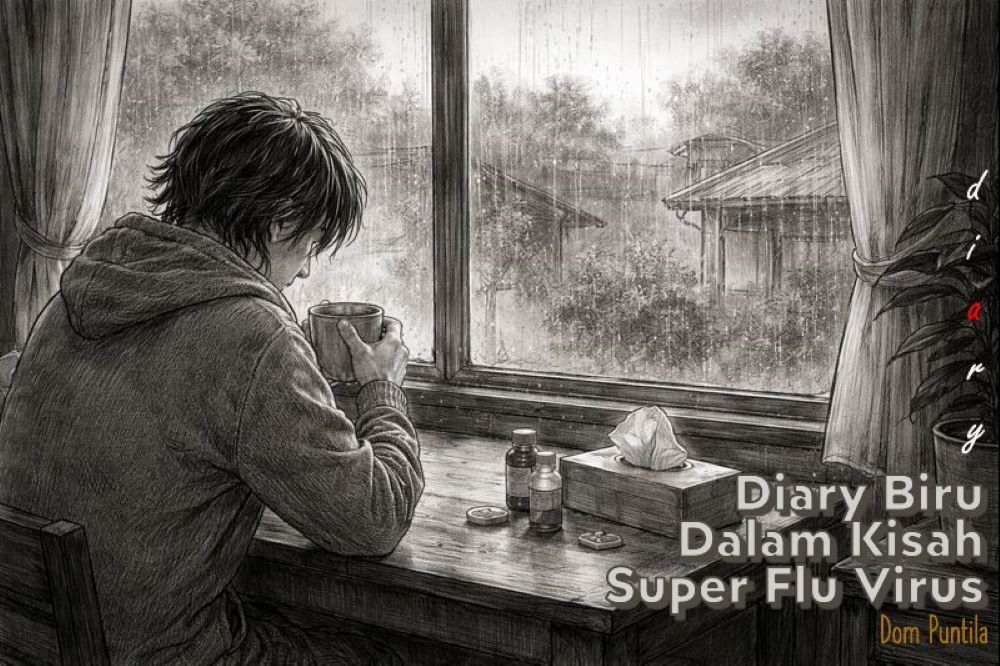

Seterusnya saya duduk lama di depan jendela sambil melihat bonsai-bonsai yang nampak riang dimandikan hujan—di seberang rumah—sayangnya, saya hanya mampu mendengarkan suara hujan mengenai atap sambil merenungkan apa yang dikatakan mbah google—ya, gejala flu ini tidak membuat saya takut. Hanya melelahkan. Menulis satu paragraf tulisan yang kini sedang Anda baca ini pun terasa lama.

Ya, maklumlah pikiran dalam daya imaji terasa bergerak lambat. Saya sempat memaksa untuk terus menuliskan diary, tetapi ini tubuh mengajak berhenti. Akhirnya saya kembali tidur sebentar— tidur ayam—laju bangun dengan perasaan bersalah yang tidak perlu. Kembali dalam gelombang imaji, saya mencium bau minyak kayu putih dari tangan sendiri. Bau yang biasanya menenangkan, tapi hari ini hanya terasa familiar. Maklum, namanya juga imaji, sampai ada hasrat ingin pergi ke warung Bu Tini, sekadar membeli minyak kayu putih, tapi hujan di ini sore kian deras dan lama, disamping uang di saku tak ada yang tersisa.

Tiba-tiba saja, saya teringat pada kang Acep Zam-zam Noor yang pernah menulis dalam bait sajaknya bahwa cuaca sudah tak konsekuen. Ya, saya ingat, dulu musim itu punya batas. Sekarang tidak. Hujan bisa datang kapan saja selayaknya jelangkung yang datang tanpa diundang dan pulang tanpa diantar. Demikian dengan terik matahari yang panasnya menyengat minta ampun kerap datang dengan tiba-tiba, sebagaimana depkolektor sang penyita. Hingga ini tubuh seperti ikut bingung—harus menyesuaikan diri, sambil sesekali menyerah dalam gundah.

Barangkali rasa sakit itu memanglah satu-satunya cara tubuh meminta jeda, atau bisa jadi sebagai cara Tuhan dalam menghapuskan dosa, sebagaimana dawuh para ulama. Jauhnya, sakit itu bukan untuk dramatisir, melainkan tubuh meninta untuk berhenti sejenak dari ragam aktifitas. Hari ini, tepatnya di ini sore, saya belajar menerima itu, sambil memaknai diksi ikhlas.

Deras hujan sore di Kota Santri, terangnya saya tidak menunggu sembuh, meski itu yang diharapkan. Saya hanya berharap besok hari, ini napas terasa sedikit lebih ringan, sebagaimana jajan di warung angkringan masih bisa dibayar dengan uang saku di tangan. []