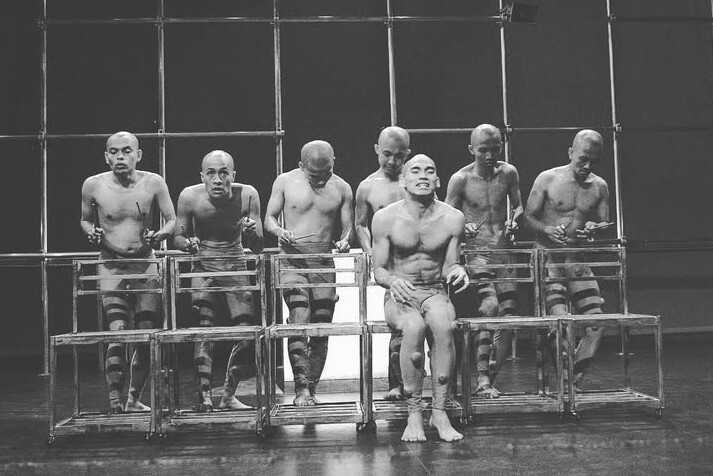

Diskusi Teater Post-Dramatik bersama Tatang R. Macan, Kai Tuchman, Wendy HS, Ibed S. Yuga, Mahatma Muhammad, di Pustakasteva Kota Padang, Sumatra Barat 11 November 2025. dok Tatang Macan

YANG BERBASIS PADA KEKAYAAN BUDAYA TIMUR

Pertemuan kecil saya dengan beberapa kreator muda di Kota Padang, bulan November 2025 yang baru lalu, yakni diskusi internasional tentang perkembangan teater di Indonesia. Pertemuan tersebut mempertemukan saya dengan Kai Tuchmann (Dosen dan penulis buku Teater Post-Dramatik asal Jerman), Ibed S Yuga (Sutradara, Penulis, dan Tim Kalabuku Yogyakarta), dan Wendy HS (Sutradara IPS Sumatera Barat). Sesi diskusi tentang Teater Post-Dramatik Indonesia, secara langsung mengarahkan saya untuk menyampaikan produktivitas Teater Payung Hitam (TPH) Bandung arahan Rachman Sabur. TPH Bandung adalah komunitas teater yang tidak pernah diam, karya terbaru (Fase 2024-2025): Pementasan seperti “Wawancara Dengan Mulyono” dan “Wawancara Dengan Fir’aun” menunjukkan bahwa hingga tahun 2025, Rachman Sabur tetap konsisten lakukan interaksi artitik untuk membedah kekuasaan dan realitas manusia modern.

Dalam konteks ini, saya diskusikan mengenai “dekolonisasi artistik” dan “postdramatik” menemukan bentuk konkretnya pada kerja keras Rachman Sabur. Apa yang dibicarakan sebagai “proses mencari Timur” sebenarnya sudah dipraktikkan oleh TPH Bandung melalui:

- Transformasi Tubuh: Bukan sekadar akting, tapi tubuh sebagai medium utama (bisa ditemukan pada hamper semua karya tetar TPH).

- Dekonstruksi Narasi: Penggunaan metafora visual yang melampaui logika naskah Barat.

- Konsistensi: Menjaga ciri khas selama lebih dari 40 tahun (sejak 90-an hingga 2026) sebagai bentuk perlawanan terhadap arus utama seni yang sering kali hanya mengikuti tren sesaat.

Rachman Sabur dan TPH Bandung adalah bukti nyata bahwa teater kontemporer Indonesia memiliki jalur estetikanya sendiri yang mandiri dan berdaya ledak tinggi. Perkembangan teater Indonesia dalam rentang waktu 1990 hingga 2025, merupakan sebuah perjalanan transformasi dari Teater Modern (yang sangat bergantung pada teks dan sutradara sebagai otoritas) menuju Teater Kontemporer/Postdramatik yang mengutamakan dekonstruksi, tubuh, dan teknologi.

Rachman Sabur dan TPH Bandung: Pelopor Teater Postdramatik di Indonesia

Perkembangan teater kontemporer di Indonesia sejak era 1980‑an hingga saat ini menampilkan beragam dinamika estetika dan ideologis. Di samping kelompok yang telah lama dianggap klasik seperti Bengkel Teater WS Rendra, Teater Mandiri Putu Wijaya, STB Bandung-Suyatna Anirun, dan Teater Koma Nano Riantiarno. Dalam geliat yang keras, tumbuh komunitas yang secara konseptual dan praktik menegaskan posisi mereka dalam ruang avant‑garde dan postdramatik Indonesia: Teater Payung Hitam (TPH) Bandung, dipimpin oleh Rachman Sabur. Didirikan pada tahun 1982, TPH Bandung meneguhkan ideologi kekaryaan yang konsisten, membangun bahasa teater yang berpusat pada tubuh, vokal, bunyi, benda, dan ruang sebagai medium utama ekspresi artistik.

Sejak awal keberadaannya, TPH Bandung menolak pandangan teater semata‑mata sebagai representasi naratif linear atau sekadar hiburan. Praktik artistik kelompok ini menonjolkan eksperimen tubuh dan vokal, di mana gerak aktor, ritme panggung, dan energi fisik menjadi pusat pengalaman teater. Karya‑karya mereka tidak bergantung pada struktur dramatis tradisional, tetapi menangkap perhatian penonton melalui fenomena performatif yang intens, di mana tubuh menjadi pusat dramaturgi itu sendiri.

Lebih jauh, TPH Bandung mengintegrasikan material dan benda sehari‑hari—seperti seng, drum, gesekan besi, lumpur, tanah, kerikil, dan bebatuan—sebagai bagian fundamental dari pementasan. Elemen‑elemen ini menciptakan pengalaman panggung yang masif, inklusif, kasar, dan banal, sekaligus menegaskan dimensi simbolik dan ritualistik yang menjadi tanda pengenal estetika kelompok ini. Bunyi drum atau gesekan besi tidak sekadar pengiring latar, tetapi menjadi medium ekspresi yang memaksa penonton merasakan kehadiran energi pertunjukan secara fisik. Interaksi aktor dengan tanah, lumpur, atau bebatuan menegaskan keterhubungan antara manusia, benda, dan ruang panggung, sehingga setiap pertunjukan menjadi ekosistem multisensorial utuh, bukan sekadar narasi visual atau dialog verbal.

Dalam pendekatan artistiknya, TPH Bandung memang mengadopsi inspirasi dari tokoh‑tokoh teater avant‑garde global seperti Jerzy Grotowski, Antonin Artaud, Bertolt Brecht, Vsevolod Meyerhold, serta prinsip‑prinsip dialog sosial Augusto Boal. Namun, yang dilakukan Rachman Sabur bukanlah sekadar meniru, melainkan menerjemahkan prinsip‑prinsip tersebut ke dalam praktik lokal yang otentik dan konseptual. Misalnya, pengaruh Grotowski terlihat pada penekanan tubuh sebagai medium utama, sementara spirit Artaud hadir lewat kekerasan bunyi dan intensitas pengalaman sensorial untuk mengguncang persepsi penonton. Pendekatan Brecht dan Boal dapat terdekteksi dalam kesadaran sosial pementasan, sementara teknik biomekanik Meyerhold turut memberi warna pada penggunaan ritme dan energi fisik aktor di atas panggung.

Karya‑karya utama TPH Bandung menunjukkan konsistensi estetika tersebut. Pertunjukan seperti Ritus Topeng Ritus, Meta Teater atawa Dunia Tanpa Makna, Kaspar, Merah Bolong Putih Doblong Hitam, Relief Air Mata, Puisi Tubuh Yang Runtuh, Dunia Tony, serta yang baru pada fase 2024-2025; Wawancara Dengan Mulyono dan Wawancara Dengan Fir’aun memperlihatkan fokus pada fenomena artistik, pengalaman sensorial, dan interaksi kompleks tubuh‑bunyi‑material di atas narasi linear. Elemen‑elemen material yang digunakan menjadi bagian dari medium simbolik dan ritual panggung, menghadirkan sensasi ekstrem—keras, masif, dan banal—yang mencerminkan keterhubungan antara manusia, ruang sosial, dan kenyataan hidup sehari‑hari.

Fenomena estetika semacam ini sangat dekat dengan karakteristik yang kemudian dijelaskan dalam teori postdramatic theatre oleh Hans‑Thies Lehmann. Dalam bukunya Postdramatic Theatre (2006), Lehmann menjelaskan bahwa bentuk teater postdramatik tidak lagi berfokus pada drama atau naskah tertulis sebagai sumber makna utama. Sebaliknya, bentuk ini menghasilkan efek langsung pada penonton melalui komposisi performatif total, di mana teks, tubuh, ruang, waktu, dan media lainnya berinteraksi secara simultan dan multi‑perspektif. Dalam konteks ini, teks, jika ada, hanya menjadi salah satu komponen yang setara dengan aspek gestural, musikal, visual, dan lain‑lain dalam keseluruhan pertunjukan.

Pada titik ini, karya‑karya TPH Bandung memperlihatkan kesamaan prinsip estetika dengan gagasan Lehmann—yakni bahwa seni teater kontemporer bergerak melampaui narasi menuju pengalaman performatif yang langsung, simultan, dan multidimensional. Elemen‑elemen sensorik seperti bunyi, material, dan tubuh bukan hanya komponen tambahan, tetapi bagian integral dari bahasa teater yang menciptakan pengalaman subjektif di hadapan penonton.

Konsistensi artistik TPH Bandung mendapatkan pengakuan penting ketika mereka tampil sebagai nominasi utama Festival Teater Kontemporer Indonesia 1996 dengan pementasan Kaspar karya Peter Handke. Pertunjukan ini menjadi momen penting yang memperlihatkan integrasi tubuh, bunyi, material, dan simbol absurd dalam estetika avant‑garde yang kuat—menegaskan kualitas estetika TPH Bandung di antara gelombang teater kontemporer Indonesia.

Sejak saat itu, TPH Bandung semakin diakui sebagai pionir teater kontemporer yang berpengaruh, menjadi inspirasi bagi komunitas teater generasi 2000‑an yang mengeksplorasi prinsip serupa dalam eksperimen artistik mereka. Pengaruh kelompok ini tidak hanya terbatas di dalam negeri; TPH Bandung aktif berpartisipasi dalam festival dan kolaborasi internasional di negara seperti Jepang, Jerman, Amerika Serikat, Australia, dan lain‑lain, sehingga menjadikan praktik mereka relevan secara global dan sekaligus mengangkat identitas teater Indonesia dalam kancah internasional.

Dalam sebuah dialog reflektif antara saya (Tatang R. Macan), bersama Kai Tuchmann, Wendy HS, dan Ibed S. Yuga di Padang, Sumatera Barat, pada November 2025, saya menegaskan bahwa meskipun istilah postdramatik baru ramai dibicarakan di Indonesia melalui kajian Tuchmann dalam konteks teori drama global, praktik‑praktik yang menjadi ciri postdramatik—seperti eksplorasi tubuh, bunyi, material, dan pengalaman performatif—telah dieksplorasi lebih dahulu dan dengan intensitas substansial oleh Rachman Sabur dan TPH Bandung. Dengan pengalaman bertahun‑tahun, mereka menunjukkan bahwa medium teater dapat menjadi arena eksperimen artistik yang utuh dan berdampak sosial‑kultural secara luas.

Karya‑karya TPH Bandung menjadi referensi penting dalam studi akademik teater kontemporer di Asia Tenggara karena menekankan fenomena artistik, interaksi multi‑elemen, dan pengalaman sensorial. Banyak komunitas teater generasi baru mengadopsi prinsip estetika TPH Bandung—mulai dari penggunaan tubuh sebagai instrumen utama, integrasi material kasar, eksplorasi bunyi dan ritme, hingga pendekatan simbolik dan ritualistik—membuktikan bahwa warisan kelompok ini memiliki dampak jangka panjang dalam pembentukan paradigma teater kontemporer Indonesia.

Kesimpulannya, ketika membicarakan teater postdramatik di Indonesia, kontribusi Rachman Sabur dan TPH Bandung tidak dapat diremehkan. Mereka menunjukkan bahwa konsistensi ideologi kekaryaan, eksperimen artistik yang radikal, dan integrasi tubuh, bunyi, benda, serta simbol dapat menjadi fondasi estetika yang bertahan lama dan relevan secara lokal maupun global. Warisan TPH Bandung telah membentuk pola pementasan avant‑garde di Indonesia, memperluas batas pemahaman teater kontemporer, dan menjadi landasan teoretis serta praktik bagi generasi baru yang terus mengekspresikan kreativitasnya dalam konteks yang lebih luas.

Perkembangan Teater Kontemporer Di Indonesia Menampilkan Karakteristik Unik

Dalam konteks teater kontemporer Indonesia, hingga saat ini belum ada metode penciptaan teater yang baku atau diakui secara formal sebagaimana yang kita temukan di beberapa tradisi teater Eropa atau Amerika, seperti Grotowski dengan poor theatre, Artaud dengan theatre of cruelty, Brecht dengan epic theatre, atau Augusto Boal dengan Theatre of the Oppressed. Yang terjadi di Indonesia adalah praktik kekaryaan yang eksperimental dan pragmatis—didorong oleh visi sutradara atau kelompok tertentu—tanpa adanya sistematisasi metodologis yang dijadikan rujukan resmi dalam pendidikan teater nasional. Contohnya:

- TPH Bandung (Rachman Sabur) membangun praktik teater melalui konsistensi ideologi kekaryaan, eksperimen tubuh, bunyi, benda, dan ruang panggung. Ini lebih menyerupai metode organik yang lahir dari pengalaman artistik, bukan pedoman formal yang bisa diikuti oleh siapapun.

- Kelompok avant-garde lain di Indonesia, seperti Bengkel Teater WS Rendra atau Teater Mandiri Putu Wijaya, juga mengembangkan metode penciptaan berbasis eksperimen artistik, tetapi masing-masing berbeda, kontekstual, dan tidak terdokumentasi sebagai “metode resmi”.

Artinya, setiap kelompok atau sutradara di Indonesia menciptakan “metode” mereka sendiri berdasarkan ideologi, materi artistik, dan eksplorasi estetika, bukan dari sebuah sistem yang terstandarisasi. Ini berbeda dengan tradisi teater Barat di mana ada doktrin atau pedoman penciptaan yang diajarkan di sekolah‑sekolah teater. Perkembangan teater kontemporer di Indonesia menampilkan karakteristik unik yang membedakannya dari tradisi teater Barat. Salah satu aspek utama adalah ketiadaan metode penciptaan teater yang baku atau formal. Hingga kini, Indonesia belum mengembangkan sebuah sistem metodologis yang dijadikan acuan universal dalam pendidikan maupun praktik teater. Sebaliknya, penciptaan teater di Indonesia bersifat eksperimental, kontekstual, dan sangat personal, tergantung pada visi sutradara, identitas kelompok, serta interaksi dengan ruang sosial dan budaya lokal.

Kesimpulannya, kekaryaan teater di Indonesia bersifat eksperimental, personal, dan pragmatis, bukan metodologis formal. Praktik ini, sebagaimana ditunjukkan oleh TPH Bandung, menghasilkan bahasa teater yang radikal, multisensorial, dan konsisten. Pendekatan ini tidak hanya relevan untuk memahami estetika postdramatik di Indonesia, tetapi juga menjadi contoh bagaimana inovasi artistik dapat lahir dari konsistensi ideologi kekaryaan, kreativitas praktis, dan pengalaman lapangan, tanpa bergantung pada metodologi baku yang telah terinstitusionalisasi.

Daftar Pustaka;

Artaud, A. (1958). The Theatre and Its Double (M. C. Richards, Trans.). Grove Press.

Belting, H. (2001). The End of the History of Art. University of Chicago Press.

Boal, A. (1979). Theatre of the Oppressed. Pluto Press.

Grotowski, J. (1968). Towards a Poor Theatre. Simon and Schuster.

Handke, P. (1967). Kaspar [Play]. Suhrkamp Verlag.

Lehmann, H.-T. (2006). Postdramatic Theatre (K. Jürs-Munby, Trans.). Routledge.

Meyerhold, V. (1991). Meyerhold on Theatre. Hill and Wang.

Tuchmann, K. (2010). Postdramatic Theatre: Theory and Practice in Contemporary Stage. Peter Lang.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. (2017). Teater Payung Hitam Bandung: Profile Performing Arts Europalia 2017. Direktorat Jenderal Kebudayaan. Diakses dari https://kebudayaan.kemdikbud.go.id/ditwdb/teater-payung-hitam-profile-performing-arts-europalia-2017

Semakin banyak ruang penukisan tentang teater indonesia akan semakin mendekatkan antar seniman atau grup teater di indonesia yg ribuan jumlahnya. Ada teman dari goethe universitat frankfurt unt s3 nya sedang meneliti teater indonesia zaman orde baru. Ini menarik. Dulu S2 meneliti teater keliling. Setahun ikut keliling juga.

Apa saya bisa kirim artikel tentang kegiatan teater keliling yg sudah berkelana 51 th? Kemana emailnya? Trims.

Kirim ke redaksi@kosapoin.com