Sebagaimana perintah pertama Allah kepada Nabi Muhammad SAW adalah Iqra—bacalah—maka membaca tidak hanya berarti mengeja tulisan, tetapi juga menghimpun makna, merenungi pengalaman, dan memahami kehidupan. Dalam kerangka itulah cerpen Bulan Retak karya Lintang Ismaya dapat dibaca: bukan sekadar sebagai cerita tentang perceraian, tetapi sebagai ruang tafakur tentang luka, cinta, kesabaran, dan usaha manusia berdamai dengan takdir.

Cerpen ini menghadirkan narator yang menuturkan kisahnya dalam bentuk surat panjang. Surat itu terasa seperti percakapan batin—sebuah cara untuk membaca ulang masa lalu, menimbang keputusan, dan memaknai kehilangan. Perpisahan tidak ditampilkan sebagai ledakan konflik, melainkan sebagai keputusan sunyi yang lahir dari kelelahan hati dan pertimbangan yang matang. Tidak ada tokoh yang sepenuhnya salah atau sepenuhnya benar—yang ada hanyalah manusia dengan keterbatasan, berusaha memilih jalan terbaik menurut keyakinannya.

Sebagaimana membaca Al-Qur’an tidak hanya berhenti pada lafaz, tetapi juga pada tafsir dan penghayatan, membaca Bulan Retak pun menuntut pembaca untuk melampaui permukaan cerita. Kita diajak membaca perasaan, membaca ingatan, dan membaca makna di balik kata-kata. Sosok Dom menjadi alamat sekaligus cermin bagi narator untuk menumpahkan rindu, penyesalan, humor kecil, dan harapan yang tersisa.

Bahasa yang digunakan dalam cerpen ini sederhana, lembut, dan mengalir. Keindahannya tidak terletak pada kemegahan kata, melainkan pada ketulusan ungkapan. Detail-detail kecil—tentang kebiasaan, percakapan ringan, dan kenangan sehari-hari—menjadi sarana untuk menghadirkan makna yang lebih dalam. Seperti halnya karya sastra yang baik, cerpen ini mampu membangkitkan kesadaran pembaca tentang rapuhnya hati manusia. Struktur cerita yang tidak sepenuhnya linier mencerminkan cara kerja ingatan. Narator berpindah dari satu kenangan ke kenangan lain, sebagaimana manusia sering mengingat masa lalu secara tidak berurutan, tetapi penuh rasa. Ketidakteraturan ini bukan kelemahan, melainkan kekuatan, karena menghadirkan kesan jujur dan alami.

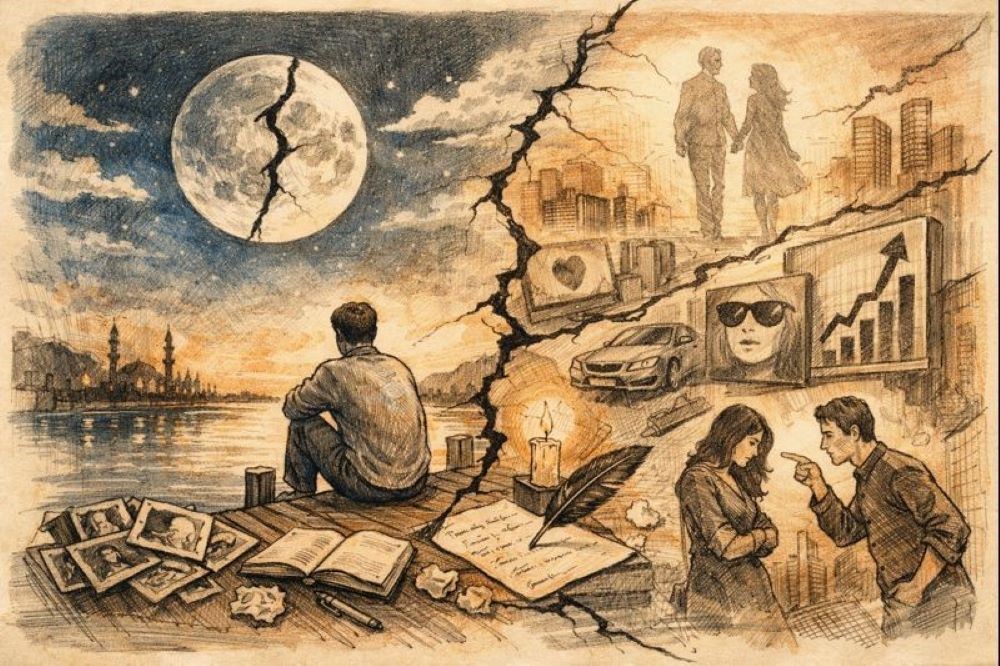

Di bagian akhir, kehadiran puisi menjadi penutup yang bermakna. Puisi tersebut merangkum perasaan yang sulit diucapkan melalui prosa. Ia menjadi bentuk sublimasi—tempat luka, rindu, dan harapan dipadatkan dalam bahasa yang lebih lirih dan reflektif. Simbol “bulan retak” menjadi pusat makna cerpen ini. Bulan yang biasanya melambangkan keindahan dan ketenangan digambarkan dalam keadaan pecah. Retakan itu mencerminkan hati yang terluka, tetapi masih memantulkan cahaya. Dengan demikian, luka tidak hanya dipahami sebagai kehancuran, melainkan juga sebagai jalan menuju kesadaran diri dan kedewasaan batin.

Cerpen Bulan Retak mengajarkan bahwa kesedihan tidak selalu harus diekspresikan dengan amarah, dan kehilangan tidak selalu harus disertai kebencian. Luka dapat dihadirkan dengan nada lembut, rindu dapat disampaikan dengan senyum tipis, dan perpisahan dapat dimaknai sebagai bagian dari perjalanan hidup. Sebagai karya sastra, cerpen ini memperlihatkan bagaimana bahasa dapat menjadi sarana perenungan dan penyucian rasa. Ia mengingatkan pembaca bahwa membaca sastra, sebagaimana membaca kehidupan, adalah proses menghimpun makna—tentang cinta, kesabaran, dan keteguhan dalam menghadapi retak-retak yang tak terelakkan.

Jika dibaca lebih jauh, Bulan Retak tidak hanya berbicara tentang luka personal akibat perceraian, tetapi juga mencerminkan retaknya makna dalam kehidupan modern. Tokoh dalam cerpen ini hidup di tengah tekanan norma sosial, ekspektasi moral, dan bayang-bayang standar keberhasilan yang kerap ditentukan oleh logika kapital dan citra. Dalam kondisi seperti itu, cinta, iman, dan ketenangan batin sering kali terdesak oleh tuntutan untuk terlihat baik-baik saja di hadapan dunia. Retak dalam cerpen ini dapat dipahami sebagai simbol dari retaknya filosofi hidup manusia masa kini—ketika nilai-nilai kebijaksanaan, kesetiaan, dan ketulusan kerap dikalahkan oleh efisiensi, gengsi, dan performa sosial. Narator tidak memberontak secara terbuka, tetapi menampilkan bentuk perlawanan yang halus: dengan tetap jujur pada perasaannya, dengan menolak membenci, dan dengan memilih merenung daripada menghakimi.

Dalam suasana zaman yang kian pragmatis, sastra memiliki peran penting sebagai ruang untuk menjaga etika batin. Cerpen Bulan Retak memperlihatkan bahwa etika tidak selalu hadir dalam bentuk aturan kaku, melainkan dalam kejujuran untuk mengakui luka, kegagalan, dan kerentanan. Narator tidak berusaha tampil sebagai pemenang, melainkan sebagai manusia biasa yang sedang belajar memahami dirinya sendiri. Di sinilah sastra bekerja sebagai ruang pemulihan makna. Ia mengingatkan bahwa hidup bukan hanya tentang hasil dan pencapaian, tetapi juga tentang proses memahami, merasakan, dan berdamai. Ketika etika publik sering dikompromikan oleh kepentingan dan kekuasaan, sastra dapat menjadi tempat di mana suara nurani masih bisa berbicara dengan bebas.

Keindahan dalam Bulan Retak tidak lahir dari harmoni yang sempurna, melainkan dari ketidaksempurnaan yang jujur. Bahasa yang cair, humor kecil di tengah kesedihan, serta kehadiran puisi di akhir teks membentuk estetika yang lembut dan manusiawi. Retakan tidak ditutupi, tetapi justru dihadirkan sebagai sumber cahaya. Dalam konteks yang lebih luas, estetika semacam ini dapat dibaca sebagai kritik terhadap budaya populer yang sering mengagungkan kesempurnaan palsu. Cerpen ini menunjukkan bahwa keindahan sejati justru lahir dari keberanian untuk menampilkan luka apa adanya—tanpa topeng, tanpa sensasi berlebihan.

Dengan demikian, Bulan Retak dapat dipahami sebagai teks yang melampaui kisah personal. Ia menjadi cermin bagi generasi yang hidup di tengah krisis makna—di mana cinta mudah direduksi menjadi transaksi, keberhasilan diukur dengan materi, dan kebahagiaan ditentukan oleh standar luar. Cerpen ini mengajukan tawaran yang sunyi—namun kuat: bahwa dalam dunia yang semakin bising oleh kepentingan, manusia masih bisa menemukan ketenangan melalui refleksi, bahasa, dan keberanian untuk jujur pada diri sendiri.

Lintang Ismaya dalam, Bulan Retak mengajarkan bahwa retakan bukanlah akhir dari segalanya. Retakan dapat menjadi celah tempat cahaya masuk, tempat manusia belajar melihat hidup dengan lebih jernih. Dalam dunia yang sering mereduksi nilai menjadi angka dan citra, sastra seperti cerpen ini hadir sebagai pengingat bahwa makna sejati sering dikesampingkan. Cerpen ini tidak hanya membaca cerita tentang perpisahan, tetapi juga sebuah ajakan untuk membaca diri sendiri: memahami luka, menerima kenyataan, dan menemukan cahaya di balik retakan, tetapi juga membaca zaman. Ia mengajak kita untuk kembali pada kejujuran batin, pada keindahan yang sederhana, dan pada keberanian untuk hidup dengan kesadaran yang lebih manusiawi—di tengah dunia yang kerap kehilangan makna. [23/01/26]