Siapa pun yang mengikuti kasus “lima orang yang merugikan situs judi online” di Yogyakarta akan merasakan paradoks yang sama: aparat tampak gesit menindak pemain tingkat bawah, tetapi tumpul ke arah penyelenggara (bandar) yang jelas-jelas menjadi poros tindak pidana. Dari kacamata hukum pidana, ilmu perundang-undangan, sampai pembandingan internasional, paradoks ini mengandung problem konseptual sekaligus kelemahan eksekusi.

Delik Biasa: Kenapa Polri Tidak Seleluasa itu Memburu Bandar?

Perjudian dalam KUHP adalah delik biasa, bukan delik aduan. Artinya, penyelidik dan penyidik tidak perlu menunggu laporan untuk bergerak; mereka berwenang memulai ex officio ketika menemukan bukti permulaan yang cukup. Pasal 303 KUHP melarang “menawarkan atau memberi kesempatan bermain judi” dan “turut serta dalam perusahaan untuk itu”; secara desain norma, pusat larangan diarahkan pada penyelenggara (bandar), sementara partisipasi lain (pemain/fasilitator) tetap dapat dijerat lewat penyertaan Pasal 55–56 KUHP.

Jadi, ketika tindakan aparat baru bergulir setelah laporan warga, itu menunjukkan penegakan reaktif terhadap kejahatan yang justru menuntut penegakan proaktif. Dalam konteks Yogyakarta, narasi resmi “bermula dari informasi masyarakat” menegaskan jurang antara klaim kemampuan siber dan pilihan taktis di lapangan.

Perjudian Bukan Tindak Pidana yang Dapat Berdiri Sendiri

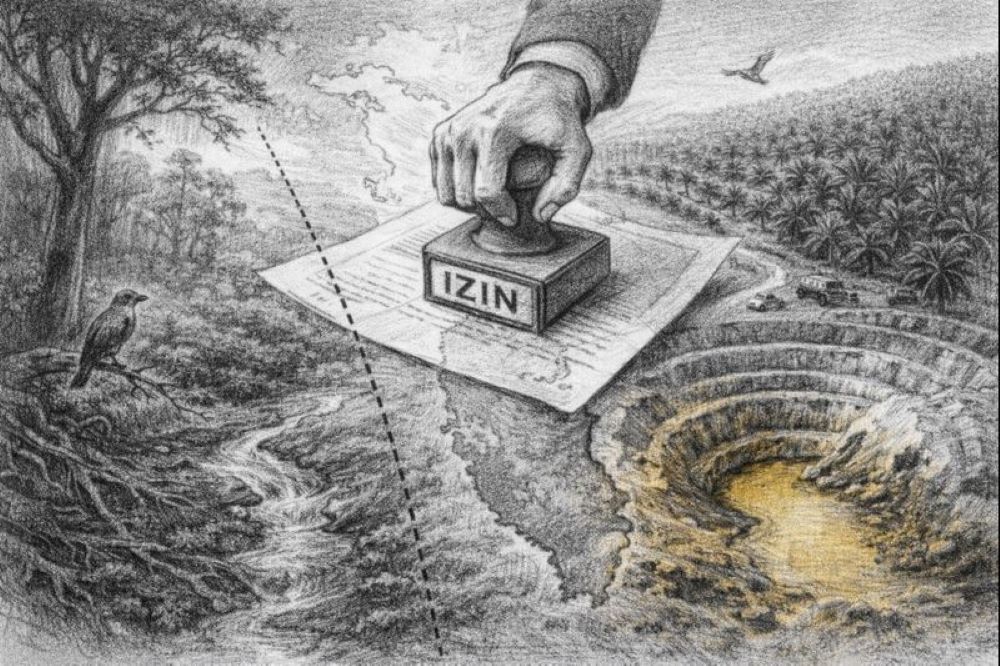

Secara kriminologis dan normatif, perjudian adalah ekosistem: ada bandar sebagai supply side, pemain sebagai demand side, dan jaringan promosi/pembayaran sebagai infrastructure side. Tanpa bandar, tidak ada permainan; tanpa infrastruktur pembayaran dan teknologi, remote gambling tak berjalan. Itulah mengapa logika hukum tidak mengenal “korban” ketika pihak yang “dirugikan” adalah penyelenggara tindak pidana itu sendiri.

Karena itu pula, fokus pembuktian sepatutnya bergerak dari pelaku lapangan ke mastermind dan beneficial owner. Kritik publik pada perkara Yogyakarta—Polda DIY menegaskan bekerja profesional dan membantah melindungi bandar—tetap menyisakan pertanyaan: di mana perluasan penyidikan ke penyedia situs, payment processor, dan hosting? Tanpa itu, penindakan berhenti di ranting, bukan akar.

Kaji UU ITE dan Pasal 303 KUHP (Perspektif Ilmu Perundang-Undangan)

KUHP Pasal 303 mengkonstruksi larangan inti perjudian: menawarkan/menyediakan kesempatan berjudi sebagai mata pencaharian, atau turut serta dalam perusahaan untuk itu; ancaman pidana maksimal 10 tahun atau denda. Norma ini lex generalis untuk perilaku berjudi dan penyelenggaraannya.

UU ITE (UU 1/2024) Pasal 27 ayat (2) melarang pendistribusian/pendaftaran akses muatan elektronik bermuatan perjudian; Pasal 45 ayat (3) mengatur ancaman pidana hingga 10 tahun dan denda hingga Rp10 miliar. Norma ini adalah lex specialis untuk ranah elektronik—membidik operator, affiliate, host, hingga content distributor.

Dari perspektif teknik perundang-undangan, kombinasi lex generalis (KUHP) + lex specialis (UU ITE) memberi toolkit lengkap: (i) menjerat bandar dan korporasi penyelenggara; (ii) menembak infrastruktur (domain, hosting, payment gateway) melalui delik ITE; (iii) menjerat penyertaan (Pasal 55–56 KUHP) bagi operator kecil/promotor.

Yang kerap timpang adalah penerapan: aparat cenderung menggunakan UU ITE untuk pemain/afiliasi kelas bawah, alih-alih going upstream ke penyedia layanan, pemroses pembayaran, dan pemasok teknologi. Ketika policy intent pembentuk UU (memutus infrastruktur digital perjudian) tidak diwujudkan dalam praktik, yang cacat bukan normanya, melainkan law in action.

Kecacatan Proses Penegakan Hukum: dari Strategi Hingga Akuntabilitas

Pertama, mis-prioritization: target utama penegakan seharusnya bandar dan infrastrukturnya, bukan semata pemain/operasional harian. Data Polri yang kerap dipublikasikan justru menunjukkan banyaknya tersangka pada level bawah. Misalnya, 2023 tercatat 1.196 kasus dengan 1.967 tersangka, sementara sepanjang 2024 (hingga sebagian tahun) 792 kasus dengan 1.158 tersangka—angka yang mengesankan di kuantitas, tetapi tidak otomatis menyasar puncak jaringan.

Kedua ,over-reliance pada laporan masyarakat untuk memulai perkara—padahal delik biasa memungkinkan inisiatif aparat dan kemampuan cyber-patrol semestinya menemukan bandar lebih dahulu ketimbang pemain.

Ketiga, minimnya pendekatan finansial (pembekuan aset, follow the money) dan teknis (pemblokiran domain, sinkhole, payment blocking), yang di banyak yurisdiksi menjadi senjata utama.

Keempat, kurangnya akuntabilitas strategis: publik jarang disajikan metric of success yang relevan—misalnya jumlah bandar/beneficial owner yang dihukum, volume dana disita, jumlah payment channel ditutup—alih-alih sekadar hitung produksi (jumlah razia/tersangka).

Perbandingan dengan Negara Maju: Fokus di Penyelenggara dan Infrastruktur

Singapura – Remote Gambling Act 2014 (RGA) memberi kewenangan blokir akses dan pembayaran, serta perintah kepada financial institutions untuk memutus transaksi ke operator tak berizin. Desain upstream enforcement ini membuat bandar sulit beroperasi tanpa ekosistem pembayaran legal.

Australia – Otoritas ACMA secara rutin memerintahkan pemblokiran situs dan menekan operator lepas pantai; sejak 2019, hampir 1.000 situs/afiliasi ilegal diblokir dan >220 layanan keluar dari pasar Australia sejak penegakan 2017. Laporan kuartalan ACMA mempublikasikan tindakan, membangun transparansi.

Inggris – UK Gambling Commission menempatkan strategi “as far upstream as we can”: menarget hosts, penyedia perangkat lunak, payment providers, search engines, dan jejaring periklanan—bukan hanya situs ujung. Laporan 2025 menyebut ratusan operator tak berlisensi menjadi sasaran tindakan, mempertegas prioritas pada penyelenggara.

Catatan: sekalipun negara-negara ini relatif agresif, tantangan tetap ada. Lonjakan crypto-casino lintas yurisdiksi menunjukkan bahwa penegakan perlu koordinasi global dan pendekatan reg-tech yang adaptif. Tanpa itu, operator akan berlari ke wilayah abu-abu (VPN, white label, surga lisensi).

Implikasi kebijakan untuk Polri (dan Indonesia Secara Umum)

1. Pertama, ubah KPI: dari menghitung “jumlah tersangka” menjadi “jumlah bandar/infrastruktur yang diputus”, “aset disita”, dan “jalur pembayaran ditutup”.

2. Kedua, operasionalkan rezim upstream yang sudah dimungkinkan UU ITE: domain/IP blocking berbasis intelijen, payment blocking berjenjang (bank, e-money, crypto on-ramps), dan penindakan affiliate besar yang berfungsi sebagai gerbang promosi.

3. Ketiga, integrasikan financial intelligence (PPATK, perbankan, fintech) untuk memetakan beneficial owner dan cash-out points.

4. Keempat, proaktif lintas negara: gunakan mutual legal assistance dan kerja sama regulator untuk menembak operator lepas pantai, meniru praktik ACMA/UKGC/RGA.

5. Kelima, transparansi publik: rilis berkala upstream metrics agar akuntabilitas terlihat.

Penutup

Secara normatif, perangkat hukumnya cukup: Pasal 303 KUHP (larangan penyelenggaraan dan partisipasi) + Pasal 27(2) jo. Pasal 45(3) UU ITE (larangan distribusi konten judi dengan ancaman hingga 10 tahun/Rp10 miliar) sudah menyediakan jalur untuk menarget bandar dan infrastruktur digitalnya. Yang kurang adalah ketegasan orientasi: dari street-level ke system-level enforcement.

Data output perkara 2023–2024 menunjukkan kesibukan membekuk pemain/operasional, tetapi pengalaman Singapura, Australia, dan Inggris memperlihatkan bahwa kegigihan di hulu—pemblokiran akses, pemutusan pembayaran, dan tindakan terhadap operator/afiliator—lebih efektif mematikan ekosistem.

Kasus Yogyakarta menjadi cermin: ketika “merugikan situs judi” dijadikan pintu masuk, jangan sampai aparat berhenti di pelaku hilir dan melupakan penyelenggara. Penegakan yang konsisten dengan desain norma (delik biasa, lex specialis ITE) mensyaratkan pemburuan bandar sebagai default, bukan opsi. Tanpa itu, pemberantasan hanya menjadi kosmetik: ramai tangkapan, sepi pemutusan jaringan. []