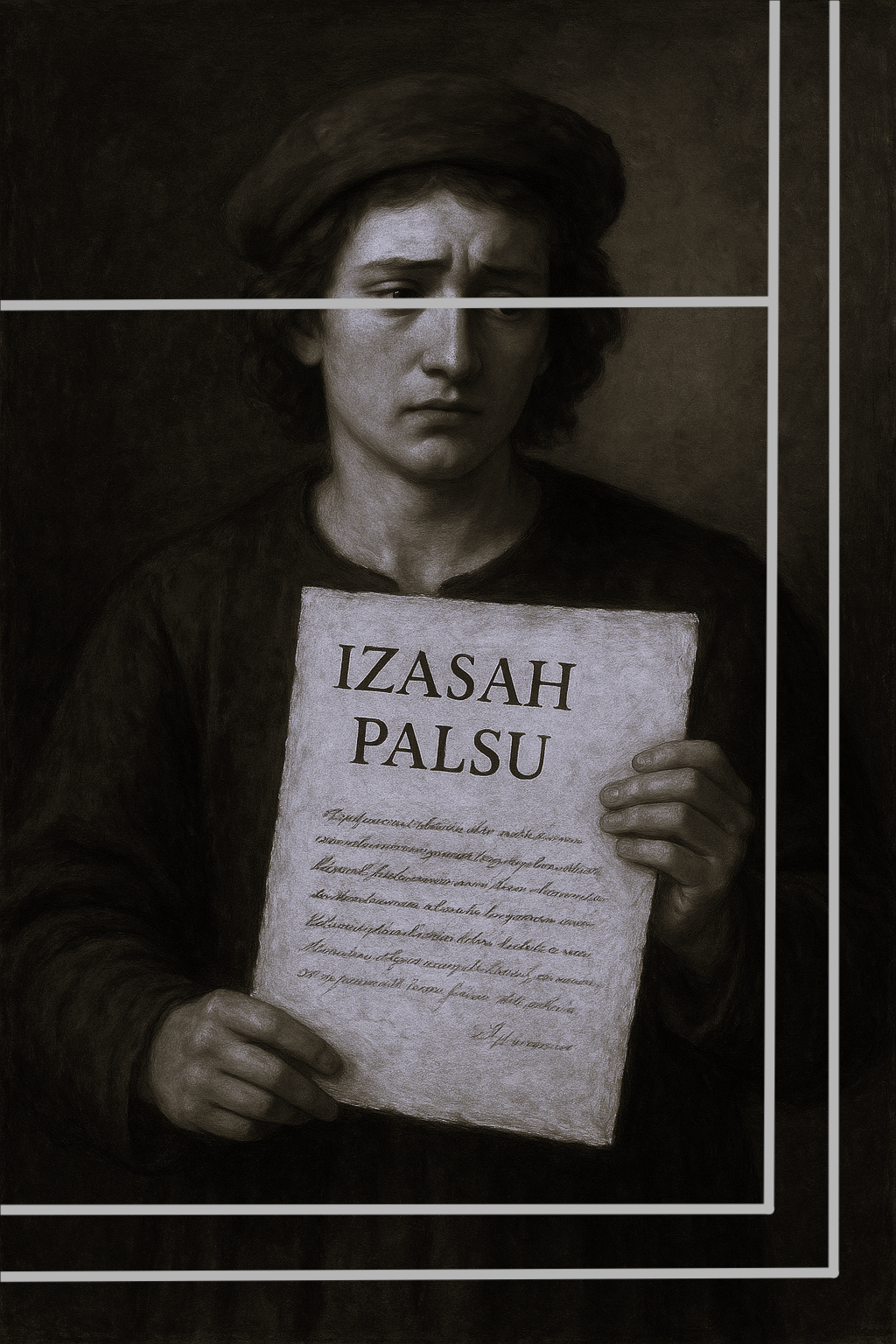

Ketika pariwisata tumbuh cepat, sementara warga menanggung biayanya

Pariwisata kerap dipuja sebagai industri masa depan, bersih dan ramah lingkungan. Ia dijual sebagai solusi ekonomi bukan dijaga. Namun di banyak tempat, pariwisata justru bekerja seperti tambang yang disamarkan, tidak menggali tanah, tetapi menggerus kehidupan secara perlahan.

Tidak ada ledakan. Tidak ada lubang raksasa. Yang ada adalah pantai yang dipagari, bukit yang diratakan, dan air tanah yang disedot hingga kering. Semua berlangsung legal, dan dibungkus istilah pembangunan destinasi. Di atas kertas tampak rapi. Di lapangan, dampaknya ganas.

Pantai ditutup demi resort eksklusif. Bukit dibelah untuk vila dengan kolam renang infinity. Air tanah dialirkan ke kamar mandi wisatawan, sementara warga sekitar justru antre air bersih. Dalam bahasa promosi, ini disebut kemajuan. Dalam kehidupan sehari-hari warga, ini adalah penyempitan ruang hidup.

Bali bagian selatan memperlihatkan wajahnya dari paradoks ini. Data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Bali menunjukkan kebutuhan air sektor pariwisata meningkat seiring pertumbuhan hotel dan vila, sementara sejumlah desa di Bali Selatan mengalami defisit air bersih pada musim kemarau. Sawah mengering, sumur warga menyusut, dan air bersih berubah menjadi komoditas yang harus dibeli

Di banyak daerah lain, pariwisata tumbuh bukan karena kesiapan wilayah, melainkan karena viralitas. Satu unggahan media sosial cukup mengubah desa sunyi menjadi destinasi padat. Jalan sempit mendadak macet, sampah menumpuk, harga tanah melonjak. Warga yang semula hidup dari ruang itu perlahan tersingkir oleh harga dan kebijakan yang tak lagi berpihak.

Nusa Penida adalah contoh paling jelas. Dalam beberapa tahun terakhir, lonjakan kunjungan wisatawan tidak diiringi peningkatan infrastruktur dasar dan pengendalian daya dukung kawasan. Akhirnya Tebing rapuh dipadati pengunjung, lalu lintas kacau, dan pengelolaan sampah menjadi persoalan harian.Ironisnya, semua itu kerap dirayakan sebagai keberhasilan.

Ketika kunjungan naik, pemerintah bersorak. Ketika hotel penuh, investor tepuk tangan. Namun pertanyaan mendasar: siapa yang kehilangan apa? Dalam laporan resmi, kerusakan ekologis disebut tantangan, konflik sosial disebut dampak transisi. Statemen dibuat lunak agar ketimpangan terdengar wajar. Labuan Bajo memperlihatkan sisi lain dari narasi keberhasilan itu.

Sejak ditetapkan sebagai destinasi super prioritas nasional, pembangunan infrastruktur pariwisata meningkat pesat, tetapi pada saat yang sama nelayan lokal menghadapi penyempitan ruang melaut akibat penataan kawasan pesisir dan bertambahnya aktivitas wisata bahari.

Pariwisata kemudian diposisikan sebagai penyelamat ekonomi, seolah tanpa wisatawan daerah akan mati. Padahal ketergantungan berlebihan justru membuat ekonomi lokal semakin gelisah.

Pengalaman pandemi Covid-19 menjadi bukti. Wilayah yang sangat bergantung pada sektor pariwisata mengalami kontraksi ekonomi paling tajam, ribuan pekerja kehilangan penghasilan, dan usaha kecil di sekitar destinasi wisata terpaksa gulung tikar.

Mandalika menunjukkan paradoks tersebut. Investasi besar dan event internasional menghadirkan sorotan global, tetapi tidak sepenuhnya berbanding lurus dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal. Konflik lahan mengendap, dan sebagian warga kehilangan akses atas tanahnya sendiri, sementara posisi mereka dalam rantai ekonomi pariwisata cenderung sebagai buruh temporer.

Bahkan di kawasan konservasi seperti Taman Nasional Komodo, penerapan wisata premium memunculkan paradoks. Pembatasan kunjungan dan tarif tinggi tidak selalu berbanding lurus dengan keadilan konservasi, terutama ketika akses masyarakat lokal dibatasi sementara investasi swasta mendapat ruang eksklusif.

Yang jarang dibicarakan adalah soal keadilan. Siapa yang menentukan arah pariwisata? Siapa yang menikmati keuntungannya? Dan siapa yang menanggung biayanya? Selama jawabannya timpang, pariwisata akan terus ramah bagi modal, tetapi asing bagi warganya sendiri.

Pariwisata tidak harus dihentikan. Tetapi ia harus dibatasi, diatur, dan diarahkan ulang, dari industri yang rakus menjadi praktik yang beretika. Dari mengejar jumlah menjadi menjaga batas, dari menjual alam menjadi merawat ruang hidup.

Penutup

Pariwisata bukan persoalan utamanya. Cara mengelolanya yang bermasalah. Selama alam diperlakukan sebagai komoditas dan warga hanya menjadi pelengkap, pariwisata akan terus tampak indah di brosur, tetapi menyisakan luka semua orang.

Surga bagi wisatawan, neraka bagi ruang hidup.