Pengkhianatan sistematis terhadap dunia pendidikan saat ini, sebagaimana ditegaskan Paulo Freire, pedagogy asal Brasil penulis Pedagogy of the Oppressed, adalah pendidikan itu bukan proses menimbun informasi, melainkan proses pembebasan manusia dari belenggu ketidaktahuan dan penindasan.

Di Indonesia, justru melakukan sebaliknya. Lebih dari dua dekade kita mengalokasikan 20 persen APBN untuk pendidikan, namun hasilnya tetap belum memuaskan. Data pada PISA 2022, Indonesia masih berada di peringkat 71 dari 81 negara. Angka ini bukan kecelakaan, tetapi bukti kegagalan sistemik yang kita pertahankan dengan penuh kesadaran.

Sistem pendidikan kita masih berpijak pada paradigma abad ke-19: hafalan sebagai tolok ukur utama, ujian nasional seragam sebagai penentu nasib, kurikulum sentralistik yang kaku dan terputus dari realitas kehidupan. Anak-anak dilatih untuk mengulang jawaban benar, bukan untuk merumuskan pertanyaan yang tepat. Sir Ken Robinson, pendidik Inggris yang pernah menjadi penasehat pemerintah Inggris dan pembicara TED terkenal, pernah menyatakan bahwa sekolah-sekolah modern secara sistematis mematikan kreativitas, sumber daya paling berharga di era disrupsi.

Di Indonesia, kita bahkan tidak memberi kesempatan kepada kreativitas untuk berkembang.

Ketimpangan adalah dosa terencana yang paling nyata. Di Jakarta, Bandung, dan Surabaya, anak-anak belajar coding dan berpikir desain sejak sekolah dasar. Di Papua Pegunungan, Maluku Utara, dan pulau-pulau terluar, ribuan sekolah masih kekurangan guru tetap; satu orang guru honorer dengan gaji di bawah UMR harus mengajar semua mata pelajaran untuk enam tingkatan sekaligus.

Anak-anak berjalan berjam-jam hanya untuk belajar di ruang tanpa atap dan tanpa listrik.

Kita membanggakan angka partisipasi sekolah hampir 100 persen, tetapi angka itu menjadi hampa ketika mutu yang diterima begitu rendah sehingga tidak memberi daya saing apa pun di abad ke-21. Sementara lihat negara-negara yang kini mendominasi papan atas PISA, seperti Finlandia, Estonia, Singapura. Mereka tidak mencapainya dengan gedung megah atau anggaran raksasa.

Mereka berhasil karena tiga prinsip yang kita tolak: guru adalah profesi paling terhormat dengan seleksi setara kedokteran dan gaji setara insinyur senior; kurikulum memberikan kebebasan kepada guru untuk menyesuaikan pembelajaran dengan kebutuhan anak; serta keyakinan bahwa setiap anak dapat berhasil.

Di Indonesia, guru masih diperlakukan sebagai tenaga administratif tingkat rendah, kurikulum diatur hingga ke halaman berapa harus selesai di minggu tertentu, dan anak-anak daerah terpencil diperlakukan sebagai statistik yang boleh dikorbankan.

Yuval Noah Harari, sejarawan dan penulis Sapiens serta Homo Deus, berulang kali memperingatkan bahwa di abad ke-21, yang paling berbahaya bukan orang yang bodoh, melainkan orang yang tidak mampu belajar, melepas pelajaran lama, dan belajar lagi.

Jika kita terus membiarkan jutaan anak Indonesia terkunci dalam sistem hafalan dan ketimpangan, maka pada tahun 2045 kita tidak akan mendapatkan bonus demografi—kita akan mendapatkan bencana demografi: puluhan juta tenaga kerja usia produktif yang hanya memiliki kemampuan kognitif setara siswa SD negara maju, bersaing dengan kecerdasan buatan yang tidak pernah lelah.

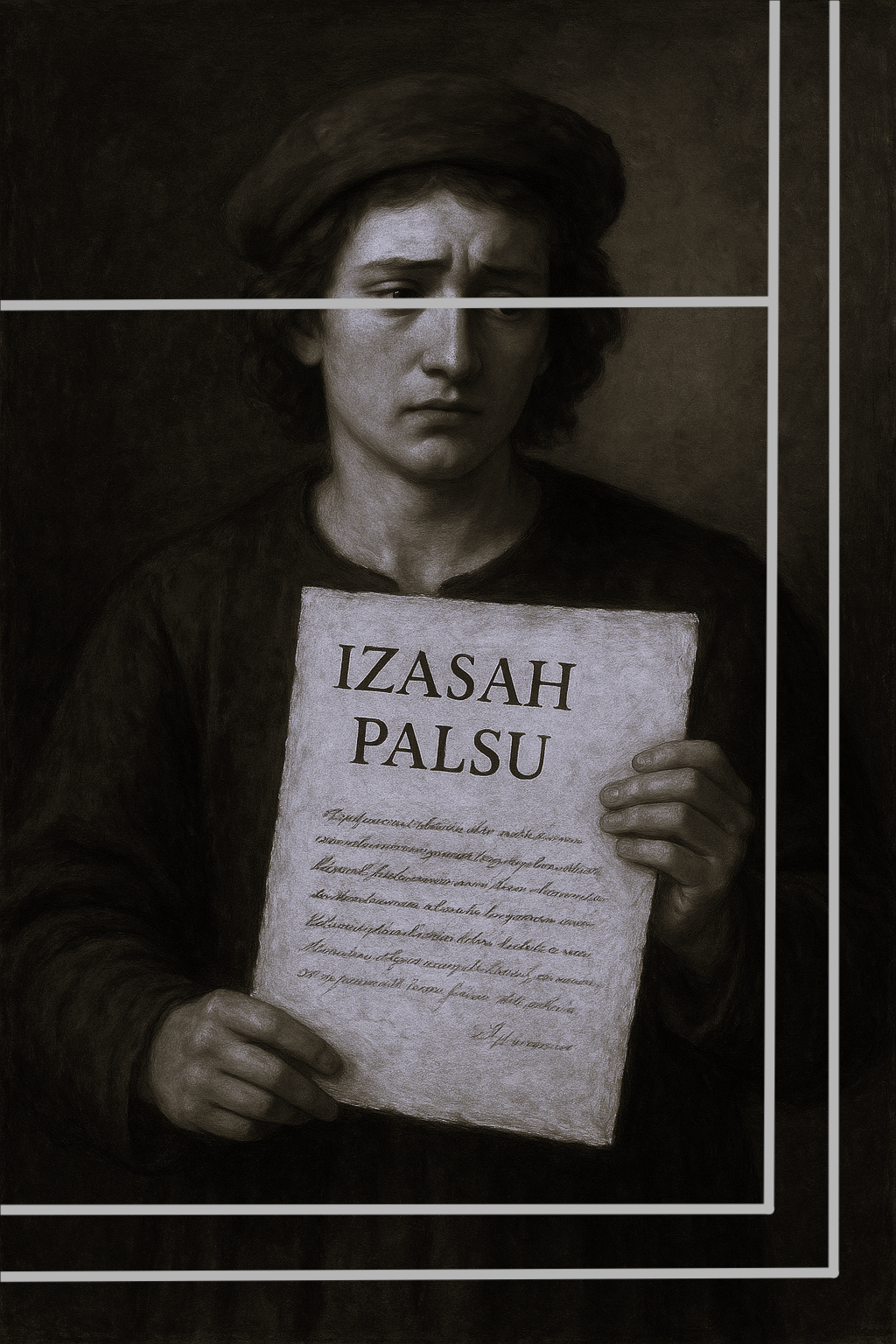

Krisis ini bukan karena kekurangan dana. Dana tersedia dalam jumlah sangat besar. Yang hilang adalah keberanian politik untuk membongkar kepentingan yang selama ini hidup dari anggaran pendidikan: proyek infrastruktur yang mangkrak, pengadaan buku yang lebih tebal dari isinya, sertifikasi guru yang menjadi ladang korupsi, dan keengganan melakukan redistribusi guru secara tegas.

Pendidikan bermutu bukan lagi pilihan kebijakan; ia adalah syarat eksistensi bangsa. Maka perlu reformasi pendidikan secara radikal dan segera: seleksi guru setara profesi paling prestisius, penempatan merata dengan insentif yang membuat bertugas di daerah terpencil menjadi kehormatan, kurikulum berbasis kompetensi yang mengutamakan berpikir kritis dan kreativitas, pemanfaatan teknologi untuk menjembatani kesenjangan, serta pengelolaan anggaran yang transparan dan akuntabel.

Jika kita terus menunda, kita bukan sekadar lamban memperbaiki pendidikan, tapi kita sedang merampas masa depan jutaan anak secara terencana dan sadar. Pendidikan yang membebaskan adalah harga mati bagi peradaban yang ingin tetap relevan, jika tidak kita sesungguhnya kita sedang melemahkan bangsa ini dari dalam, perlahan, sistematis, tapi pasti.