Jas merah jangan lupakan sejarah, kalimat yang sering diucapkan untuk “tetenger” agar generasi sekarang tidak melupakan sejarah dan perjuangan bangsa Indonesia. Kalimat ini sering diucapkan Bung Karno sebagai penggugah semangat kolektif nasionalisme. Itulah barangkali yang membuat Bung Karno sering mengenakan “jas warna merah” yang kemudian diadopsi sebagai warna ikonik Partai Demokrasi Indonesia – PDIP. Sayangnya semangat itu tidak “merembes” pada jiwa dan semangat juang tokoh-tokoh PDIP.

Pernyataan Yasonna Laoly, yang meminta usulan gelar Pahlawan Nasional bagi Soeharto dikaji ulang, karena “kontroversi di publik,” tidak menunjukkan sikap menghargai sejarah.

Yasonna dan PDIP seharusnya tidak lupa bahwa Bung Karno juga dianugerahi gelar Pahlawan Nasional meskipun dikelilingi kontroversi yang tak kalah berat.

Sehingga argumen kontroversi sebagai penolakan tidaklah rasional dan bahkan mengada -,ada, sementara Bung Karno sendiri tidak luput dari tuduhan serupa? Pernyataan Yasonna Laoly ini lemah dan tidak bermakna karena mengabaikan preseden historis yang justru dapat memperkuat nilai rekonsiliasi nasional.

Rekonsiliasi cara berdamai elegan.

Rekonsiliasi bagi pemimpin berjasa, terlepas dari kekurangan masa lalu mereka, bisa menjadi lensa filosofis baru bagi generasi muda. Hanya dengan jalan rekonsiliasi negeri ini dapat berdiri kokoh memandang masa depan lebih baik.

Maka kontroversi seputar pemimpin bangsa seperti Soekarno yang dianugerahi gelar Pahlawan Nasional pada 1965 dan dikonfirmasi ulang pasca-reformasi. Jika “kontroversi tinggi” jadi patokan, penganugerahan gelar pada Presiden Soekarno waktu itu pun harus dikaji ulang. Jika diterapkan adil, banyak pahlawan nasional Indonesia akan kehilangan status mereka.

Pernyataan Yasonna juga gagal mengakui esensi rekonsiliasi nasional, yang menjadi pondasi pengakuan jasa pemimpin meskipun ada kesalahan.

Rekonsiliasi sembuhkan luka.

Rekonsiliasi bukan kompromi politik semata, melainkan cara elegan menyembuhkan luka sejarah dan membangun harapan masa depan. Filsuf Friedrich Nietzsche dalam On the Use and Abuse of History for Life, membedakan tiga cara berhubungan dengan masa lalu: monumental, antiquarian, dan critical. Pendekatan monumental menghormati jasa besar pemimpin sebagai inspirasi bagi generasi mendatang, meskipun ada noda. Bagi Nietzsche, terlalu menekankan kesalahan (critical history yang berlebihan) justru melemahkan kehidupan bangsa. Dalam konteks Indonesia, rekonsiliasi berarti mengakui jasa Soeharto dalam stabilitas pasca-1965 dan pertumbuhan ekonomi, sambil tetap mengkritisi pelanggaran HAM. Menolak gelar pahlawan karena kontroversi adalah penyalahgunaan sejarah yang kritis, menghambat pendekatan monumental yang diperlukan untuk kemajuan.

Sementara, Paul Ricoeur, dalam “Memory, History, Forgetting” menekankan konsep “pengampunan yang sulit” (difficult forgiveness) sebagai inti rekonsiliasi. Bagi Ricoeur, pengampunan bukan melupakan kesalahan, melainkan memutus rantai balas dendam melalui pengakuan narasi ganda: jasa dan luka. Ia mengutip contoh Charles de Gaulle di Prancis pasca-Perang Dunia II, yang meskipun kontroversial karena kebijakan kolonial di Aljazair dan sikap otoriter, tetap dihormati sebagai pahlawan karena memimpin

Bercermin pada sejarah dunia

Tokoh Afrika Selatan, Nelson Mandela memimpin Truth and Reconciliation Commission (1995-1998) untuk menyembuhkan apartheid. Mandela mengakui jasa F.W. de Klerk bagian dari rezim rasis, dalam transisi damai, meskipun ada kesalahan. Rekonsiliasi ini menghindari perang saudara dan membangun demokrasi.

Di Amerika Serikat, Abraham Lincoln dihormati meskipun penangguhan habeas corpus dan ribuan kematian dalam Perang Saudara. Amnesty Act 1872 menjadi wujud rekonsiliasi, menyatukan Utara dan Selatan.

Di Jerman pasca-Perang Dunia II, Konrad Adenauer—dengan masa lalu ambigu—diakui karena membangun demokrasi Barat. Ricoeur menyebut ini sebagai “kerja ingatan” yang memadukan pengampunan dan keadilan. Di Rwanda, pengadilan Gacaca pasca-genosida 1994 menggabungkan pengakuan jasa lokal dengan hukuman, menyembuhkan masyarakat.

Sejarah membuka rekonsiliasi.

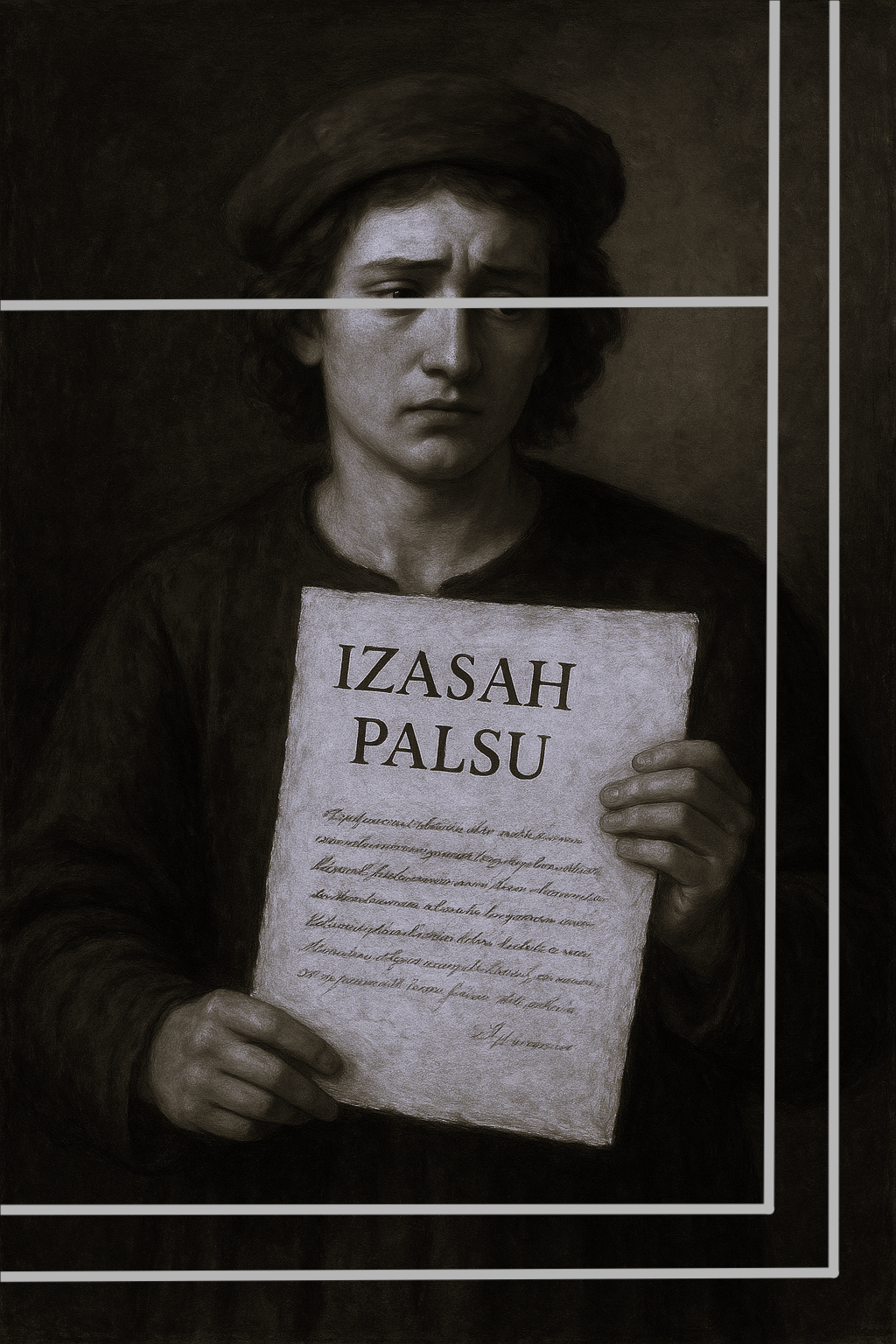

Kembali ke Indonesia, rekonsiliasi bagi Soeharto berarti mengakui Orde Baru mengentaskan kemiskinan, membangun infrastruktur, dan menjaga stabilitas, jasa tak terbantahkan. Kontroversi seperti Timor Timur atau korupsi memang ada, tapi seperti Soekarno, itu bagian sejarah kompleks. Kontroversi tanpa konteks rekonsiliasi, kehilangan makna karena mengabaikan Nietzsche tentang penggunaan sejarah untuk kehidupan dan Ricoeur tentang pengampunan. Jika PDIP pewaris Soekarno, mereka seharusnya memimpin rekonsiliasi, bukan mempertajam polarisasi. Maja argumentasi Yasonna tidak bermakna karena inkonsisten dalam melihat sejarah kedua tokoh. Karena memang keduanya tidak dapat di persandingan kemudian “di takar’ kadar perjuangan dan nilai kesalahannya. Sedangkan upaya rekonsiliasi, sebagaimana dilihat dari konsep Nietzsche, Ricoeur, serta contoh Mandela, de Gaulle, dan Lincoln, adalah kunci menghormati jasa sambil belajar dari kesalahan. Hanya dengan itu, bangsa bisa maju tanpa terbelenggu masa lalu.

Bagaimana bangsa besar melihat sejarahnya?

Negara besar seharusnya mampu melihat sejarah masa lalunya sebagai “cermin dialektis” yang bertumbuh, bukan sebagai kitab suci yang tak boleh disentuh. Dalam perjalanan sejarah selalu ada kebaikan dan kejahatan, jasa dan dosa, yang muncul dalam satu nafas yang sama. Seperti dikatakan Paul Ricoeur: “Ingatan yang sehat adalah ingatan yang bekerja, bukan ingatan yang membeku.”

Negara wajib mengakui semua korban, tanpa harus merendahkan jasa. Ini bukan relativisme, tapi kompleksitas manusiawi. Negara besar juga harus mampu membangun monumen ganda, museum naratif, dan kurikulum sejarah yang berlapis.

Pada ujungnya setiap negara besar harus mampu mengubah sejarah menjadi energi, bukan beban masa depan. Demikian pula, tokoh- tokoh bangsa seperti Yasonna Laoly harus mampu melihat sejarah sebagai cermin yang retak tapi tetap mencerminkan wajah Indonesia. Keretakannya mengajarkan kita untuk tidak jatuh ke lubang yang sama. Inilah pentingnya membangun taman rekonsiliasi nasional, agar sejarah tidak diputar balikkan, apalagi dilupakan – Jas Merah.