Jerit bumi bergema di ujung November 2025, air bah dan lumpur kembali menerjang Sumatera Utara, Barat, dan Aceh. Luka ribuan pengungsi, ratusan nyawa melayang sebagian dinyatakan hilang. Rumah dan sawah lenyap, jalan nasional terputus akibat ganasnya banjir bandang.

Negara hadir dengan misi penyelamatan, sementara parlemen bersuara keras: agar tragedi ini diusut tuntas penyebabnya.

Apakah benar karena cuaca ekstrem, atau kejahatan ekologis yang telah lama kita biarkan, dan bersembunyi di balik regulasi.

Pertanyaan itu bukan retorika sesaat, melainkan pandangan kritis yang dipaksa berpura-pura apakah ini murni bencana “datang dari langit”, atau bentuk kejahatan baru berlindung kekuatan kuasa.

Fakta berbicara, bahwa hutan lindung di cekungan Toba, pegunungan Aceh, dan lereng Barat dataran Sumatra telah kehilangan lebih dari 70 persen fungsi resapan.

Ribuan hektare hutan adat dan tangkapan air berubah jadi kebun sawit dan lubang tambang menganga. Sungai – sungai disempitkan pemukiman liar, tertimbun sedimen dari hulu, dan hujan yang seharusnya menyuburkan alam, berubah menjadi alarm kematian.

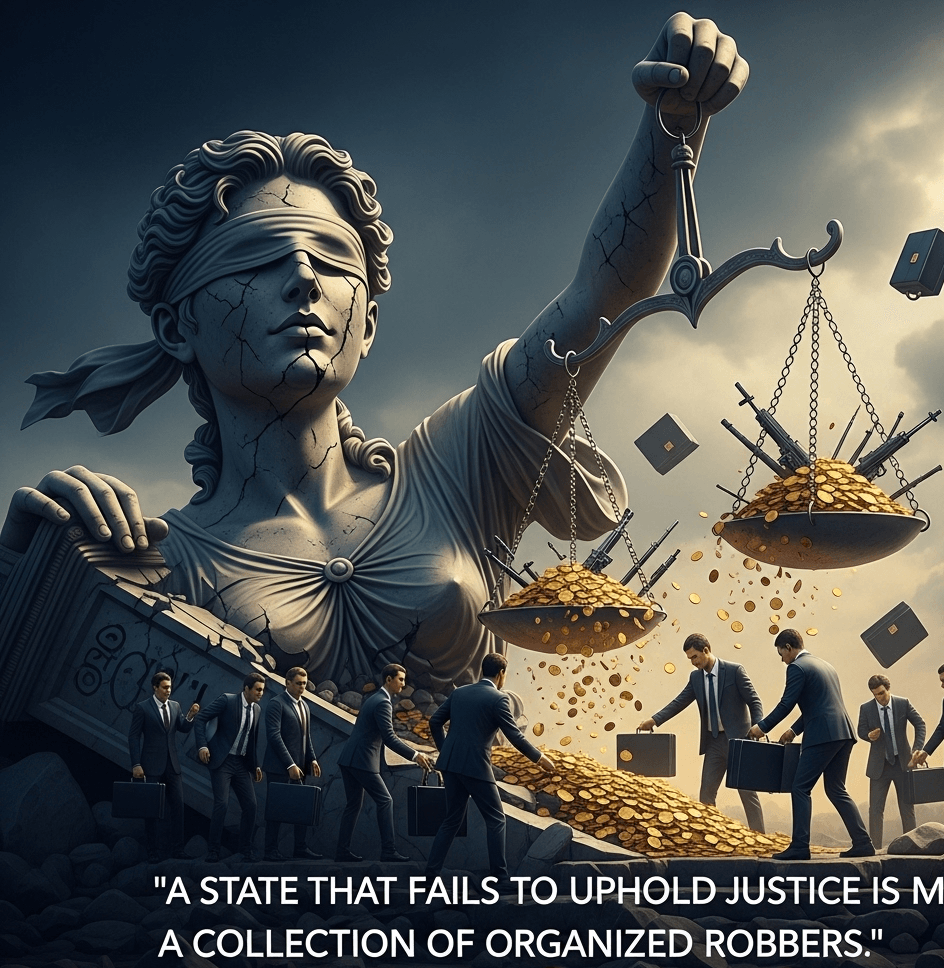

Johan Galtung menyebutnya structural violence: kekerasan yang tak berdarah dan nampak di permukaan, namun mematikan di akarnya. Setiap izin alih fungsi lahan yang dikeluarkan tanpa kendali, diduga mata rantai korupsi di balik konversi hutan. Ia jadi senapan yang lambat laun dapat membunuh rakyat kecil lewat bencana. Gelondongan kayu yang terbawa arus bukan sekedar dokumen hidup dari pengkhianatan terhadap bumi, tetapi juga manifestasi dendam alam.

Hannah Arendt pernah memperingatkan bahwa: kejahatan besar lahir dari kelalaian biasa yang diulang terus-menerus. Kita telah menormalisasi penebangan, menormalisasi izin, menormalisasi slogan “pembangunan” yang menutup mata atas korban tak terlihat. Banjir ini peringatan terakhir ketika yang lain abai saat terompet pertama dibunyikan. Desakan pengusutan mesti tak harus dilakukan dan berujung pada moratorium izin ekstraktif, rehabilitasi hutan adat secara masif, dan penegakan hukum yang tak pandang bulu.

Jika tidak, suara parlemen hanya akan menjadi gema kosong di tengah ratapan pengungsi dan jeritan terakhir sebelum lumpur menelan yang lainnya. Sebab bencana terbesar bukan banjir itu sendiri, melainkan ketika negara tetap membiarkan kekerasan struktural menjadi napas kebijakan. Saat itulah kita bukan lagi korban alam, melainkan pelaku kehancuran diri sendiri.