Banjir dan longsor di Sumatera dan Aceh pekan ini dapat dibaca sebagai gagalnya komunikasi antara pemerintah masa lalu dengan para pemangku kepentingan hutan waktu itu. Mulai dari masyarakat adat, ilmuwan ekologi, pemerintah daerah, dan bahkan perusahaan itu sendiri. Ketika Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan mencabut izin sejumlah perusahaan yang ditengarai merusak ekosistem, langkah korektif yang tegas dan cepat dilakukan pemerintah saat ini. Presiden Prabowo Subianto, menunjukkan political will, dengan menempatkan penanganan bencana ekologis sebagai prioritas nasional, berani mengoreksi tanpa ragu, dan membuka ruang dialog baru.

Bukti komunikasi buruk dimasa lalu

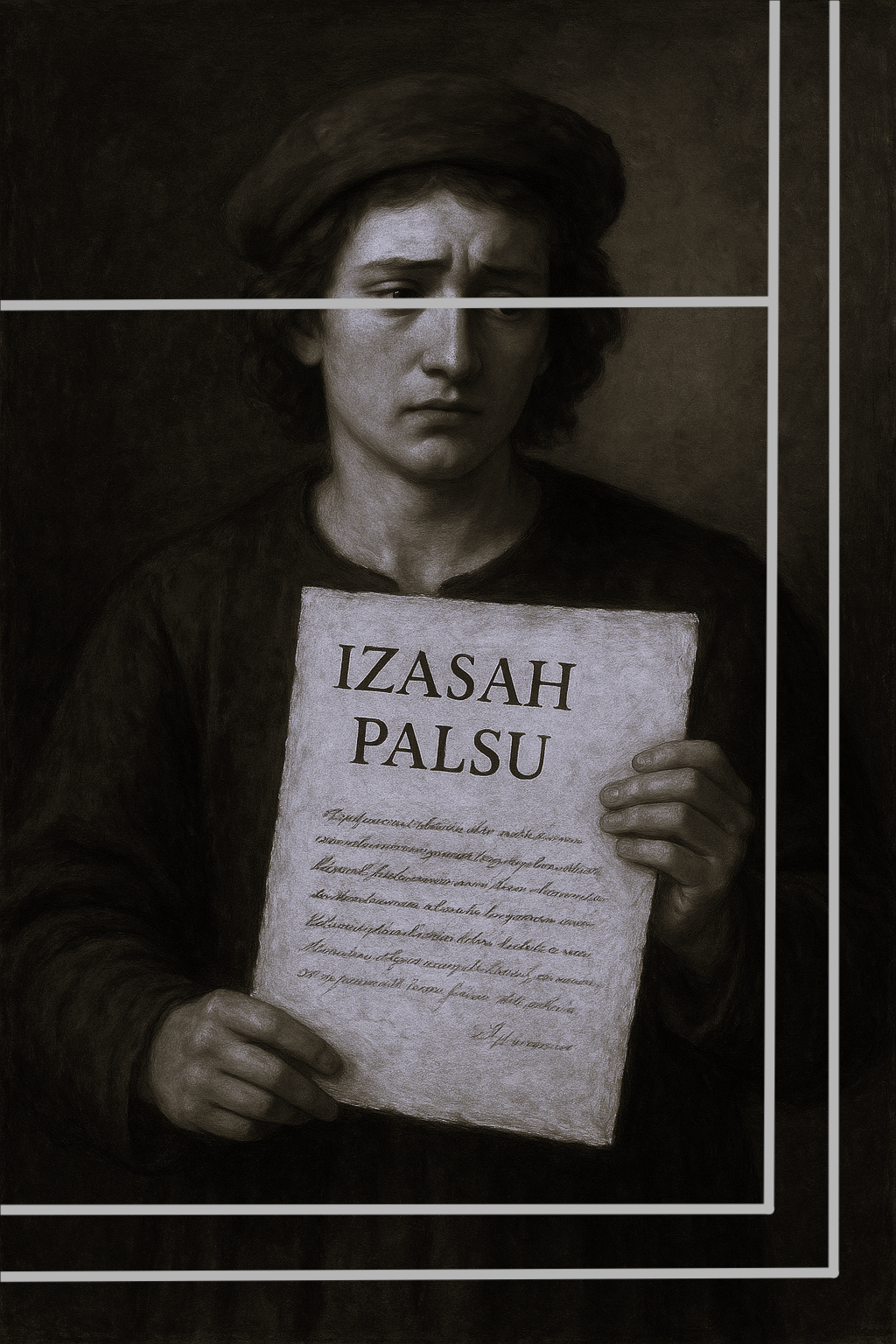

Pencabutan izin ini bukan hanya sebagai hukuman, tetapi potret bahwa era komunikasi sepihak yang buruk telah berakhir. Kerusakan hutan yang berlangsung puluhan tahun dapat diduga akibat gagalnya komunikasi pemerintah dan perusahaan. Komunikasi tidak sedang dijalankan agar pesan regulasi dipahami sebagai aturan yang harus dipatuhi, bukan hanya pasal-pasal di atas kertas yang kehilangan makna. Pemerintah masa lalu menganggap Analisis Dampak Lingkungan – AMDAL sebagai prosedur administratif yang selesai pada tanda tangan persetujuan. ‘Public hearing” digelar sebagai ritual formalitas, jauh dari hutan yang akan ditebang. Suara masyarakat adat tidak didengar, data ilmiah peneliti lokal diabaikan, peringatan ahli hidrologi dan ekologi hanya menjadi lampiran yang tak pernah dibaca serius.

Komunikasi buruk merusak ekosistem hutan

Profesor Emil Salim pernah menyebut fenomena ini sebagai “dialog bisu”: semua pihak berbicara, tetapi tak seorang pun mendengar. Sementara itu, Crawford Stanley Holling dengan konsep resilience-nya mengingatkan bahwa ekosistem kehilangan daya tahannya bukan karena satu keputusan besar, melainkan karena ribuan keputusan kecil yang lahir dari komunikasi yang rusak, informasi yang disembunyikan, dan ketidakpercayaan yang mengakar. Komunikasi yang buruk menyebabkan kerusakan ekosistem, AMDAL yang seharusnya menjadi ruang dialog ilmiah dan sosial berubah menjadi monolog birokratik. Padahal bisa jadi perusahaan menyerahkan dokumen konsultan berbayar, pemerintah daerah menyetujuinya demi target pendapatan daerah, masyarakat adat diberi janji kompensasi tak pernah terealisasi, dan para ilmuwan menjadi penonton, dengan sesekali mengirim protes namun diabaikan.

Belajar dari pengalaman bangsa lain

Di beberapa negara, kasus serupa telah menjadi pelajaran berharga, di mana kegagalan komunikasi dalam proses penilaian dampak lingkungan (Environmental Impact Assessment/EIA, mirip AMDAL) memicu bencana ekologis yang dahsyat.

Longsor Shenzhen, Tiongkok, pada 2015 misalnya. Tumpukan limbah konstruksi setinggi 20 meter, setara dengan 38 lapangan sepak bola, runtuh setelah hujan deras, menewaskan 73 orang dan menghancurkan 33 bangunan. Penyebab utamanya, EIA disusun tanpa dialog terbuka antara pemerintah kota, perusahaan konstruksi, dan warga lokal. Akibatnya, ribuan ton limbah yang seharusnya dikelola dengan aman justru menjadi bom waktu ekologis. Kasus ini memaksa Tiongkok mereformasi EIA nasional, dengan mandat dialog multi-pihak yang lebih ketat dan pengawasan real-time.

Contoh lain, banjir Thailand 2011, yang memengaruhi 13 juta orang dan menyebabkan kerugian ekonomi mencapai 45 miliar dolar AS. Bencana ini dipicu oleh deforestasi masif di hulu sungai Chao Phraya, di mana EIA untuk proyek pembangunan bendungan dan perkebunan gagal karena komunikasi yang rusak antara otoritas pusat, pemerintah provinsi, dan komunitas petani. Suara lokal tentang hilangnya penyangga alam diabaikan, dan data hidrologi dari ilmuwan tidak diintegrasikan secara efektif. Hasilnya, air hujan yang seharusnya diserap hutan malah mengalir deras, memicu banjir dan longsor di daerah pegunungan. Thailand merespons dengan melahirkan Undang-Undang Bencana yang menitik beratkan terbangunnya forum komunikasi permanen antar-pemangku kepentingan.

Di Jepang, gempa Tohoku 2011 tidak hanya memicu tsunami, tapi juga longsor sekunder di wilayah pegunungan akibat pembangunan infrastruktur pasca-bencana sebelumnya. EIA yang disetujui tanpa komunikasi mendalam dengan ahli geologi dan masyarakat nelayan menyebabkan kerusakan tambahan, di mana tanah longsor menghancurkan jalan dan habitat.

Inilah pentingnya integrasi pengetahuan lokal dalam EIA, yang kini menjadi standar di Jepang melalui sistem “community-based risk assessment”.

Kegagalan komunikasi mengancam nyawa

Kasus-kasus di berbagai negara itu mengajarkan satu hal, bahwa kegagalan komunikasi bukan hanya kehilangan material, tetapi juga nyawa dan masa depan. Bagi Indonesia, pelajarannya jelas, kita harus belajar dari kesalahan global untuk memperkaya reformasi kita sendiri, sehingga AMDAL tidak lagi menjadi alat pembenaran, tapi jembatan komunikasi yang kokoh.

Kini, di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo, kita sedang menyaksikan perubahan paradigma yang sangat mendasar, dari komunikasi sepihak menjadi komunikasi sejati yang inklusif, transparan, dan berbasis kepercayaan. Dengan mengadopsi elemen dari reformasi berbagai model yang meliputi sistem pengawasan ketat, adanya forum komunikasi kolegial yang melibatkan masyarakat ekologi, dan mempercepat langkah-langkah konkret, seperti mengubah AMDAL dari “dokumen teknis” menjadi “platform komunikasi dialogis”. Sehingga mewajibkan partisipasi seluruh stakeholder mulai dari masyarakat adat, akademisi, dan LSM sejak tahap perencanaan, bukan sekadar saat hearing formal, mirip yang dilakukan Jepang yang mengintegrasikan pengetahuan lokal.

Langkah strategis

Bukan hanya itu, perlu dibentuk Forum Komunikasi Multipihak Permanen di setiap provinsi rawan bencana, yang dipimpin bersama oleh pemerintah daerah, tokoh adat, dan ilmuwan, dengan kewenangan memberikan rekomendasi mengikat sebelum AMDAL disetujui. Ini mirip reformasi pasca-Thailand 2011.

Aspek lain adalah segera dilakukan digitalisasi total proses AMDAL dengan portal terbuka di mana setiap warga bisa memberikan masukan secara real-time, melacak janji mitigasi, dan melaporkan pelanggaran langsung ke pusat, jika ditengarai terjadi wanprestasi. Sebuah langkah yang diharapkan mampu mencegah “bom waktu” seperti tragedi Shenzhen. Selain itu mewajibkan setiap proyek besar mengadakan “sidang terbuka hutan” di lokasi proyek, sehingga suara burung, angin, dan air sungai menjadi bagian dari proses pengambilan keputusan.

Mengintegrasikan pengetahuan ekologi tradisional masyarakat adat sebagai bagian yang setara, dalam analisis risiko AMDAL. Sebab ribuan studi membuktikan bahwa pengetahuan lokal sering kali lebih akurat dalam memprediksi daya tahan ekosistem, ketimbang riset yang dilakukan sporadis.

Akhirnya kita pada pemahaman bahwa bencana ekologis bukan semata takdir, tetapi akibat dari sistem komunikasi yang tidak dikelola dalam dialog yang konstruktif. Kisah diatas mudah-mudahan membuka telinga dan hati, bahwa kita masih memiliki kesempatan untuk menghidupkan kembali komunikasi yang selama ini tersendat di bawah tumpukan kertas AMDAL.

Jika kita berhasil mengubah AMDAL dari monolog birokratis menjadi dialog yang hidup di ruang antar manusia dan alam, maka hutan tidak lagi akan berbicara melalui banjir dan longsor. Ia akan berbicara melalui pohon – pohon yang rindang dimana akar-akarnya menancap ke tanah untuk menahan arus air sekaligus menyimpanya, untuk dibag padai kemarau. Saatnya pemerintah membangun komunikasi efektif dan para pengusaha belajar memahami ekologi agar terus abadi.