catatan satu sisi dari isi buku antologi TEKS-TEKS MONOLOG RACHMAN SABUR

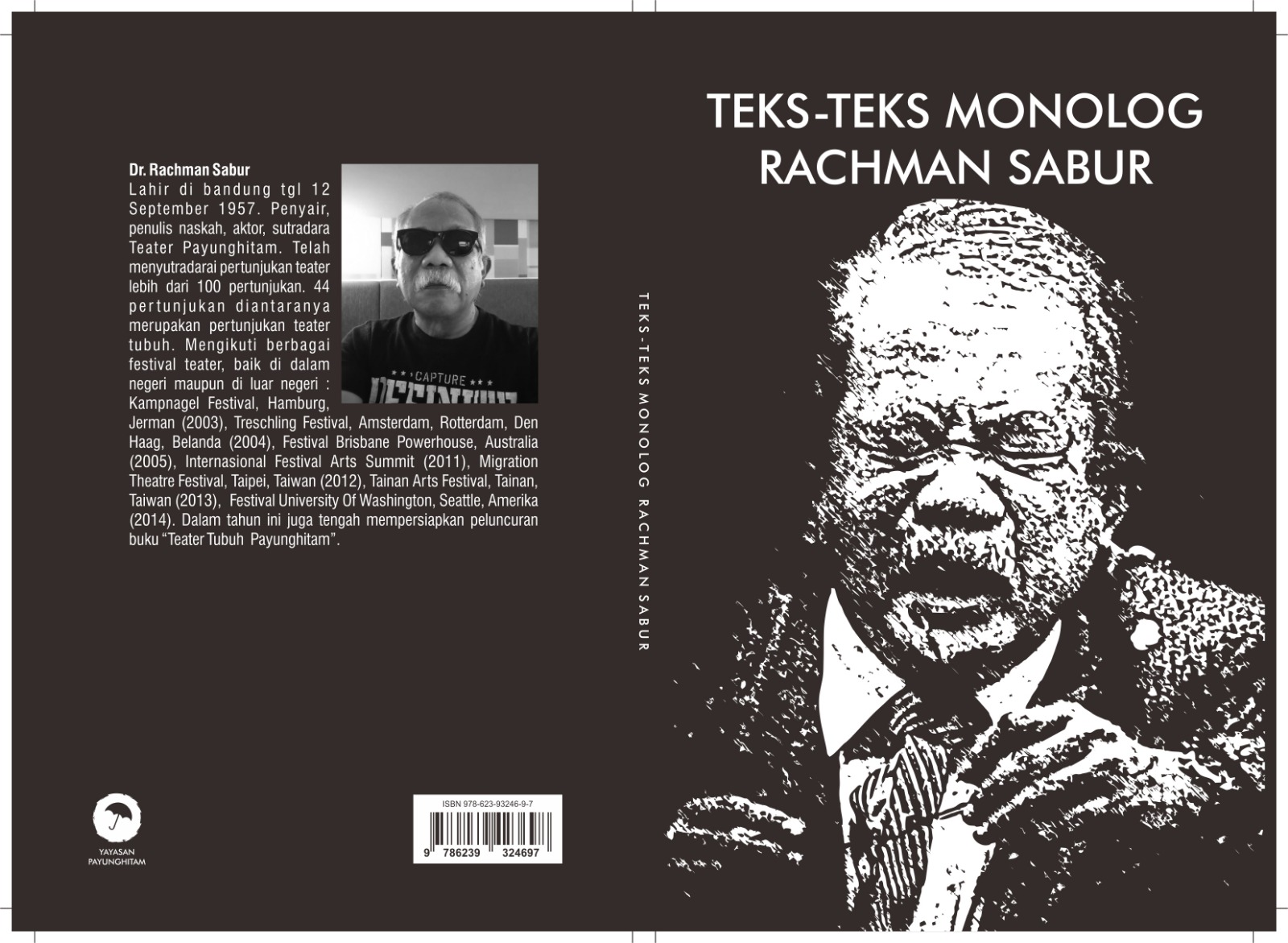

Membaca buku antologi monolog TEKS-TEKS MONOLOG RACHMAN SABUR yang diterbitkan oleh Yayasan Payunghitam pada bulan Februari tahun 2025., saya selaku pembaca dibawa terbang melintasi imaji. Bagaimana tidak, dari judul ke judul tidak lepas dengan epik sosial, politik dan lingkungan.

Ruang lingkup ini memanglah bukan hal yang baru untuk diwacanakan, akan tetapi ketika sudah menjadi utuh sebuah karya, maka ruang dan peristiwa itu kembali ada dengan sosok utuh kebaruannya yang seolah kita tidak pernah mengalami hal tersebut, meski terkadang ada kemiripan dengan tokoh dalam panggung realita.

Namun kesemuanya itu lenyap ketika rangkaian diksi yang dipilih oleh Rachman Sabur (Babeh) yang terkadang kental dengan bahasa sastrawi, terkadang bahasa sehari-hari dan juga bahasa baku. Keberagaman bahasa inilah yang menjadi untik, tetapi tidak membawa kehancuran dalam arti gagal dalam menyusun sebuah karya utuh. Justru menjadi daya tarik tersendiri, serta begitu nikmat untuk dipanggungkan oleh calon aktor, siapa pun itu bakal calon eksekutornya.

Sebagaimana dalam jejak baca saya, dari judul ke judul saya seakan sudah menjadi lelaku tokoh tersebut. Mengapa? Secara ingatan yang masih tersimpan baik dalam benak saya, dalam tiap lakon monolog yang dituliskannya tersebut, tak begitu asing dalam memahami alur kisahnya. Itulah salah satu ketertarikan dalam jejak baca — hingga tak terasa sampai pada halaman terakhir.

Bagaimana tidak, Babeh menghadirkan artefak budaya yang tak asing hadir atau pernah terlami oleh kita dalam jejak ingatan. Kisah-kisah mengalir dengan begitu tenangnya seperti alir sungai yang tenang, tapi penuh dengan kejutan — baik palung dan buritan yang tak bisa terbaca dengan tegas oleh kasat mata. Artinya ada banyak simbol jebakan pula. Hal ini menjadi tantangan tersendiri, ternyata tidak semudah yang dibayangkan untuk dihadirkan di atas panggung pertunjukan.

Seperti itulah dalam jejak baca saya — yang berulang-kali membacanya — sehingga tulisan ini baru bisa terbit sekarang, jauh dari bulan terbitnya. Kembali saya memutar ragam gambar laku aktor yang pernah tersimpan dalam hardist ingatan, serta video-video yang ada di canal-canal medsos dengan hanya mengamati satu judul monolognya saja, yaitu TOPENG atau sering diadaptasi menjadi judul WASKA.

Rasanya, sampai hari ini, berdasarkan data yang saya baca, belum ada akor yang bisa membawakan tokoh tersebut dengan sempurna. Benar, tidak ada yang sempurna di dunia ini. Maksud saya itu adalah tentang permainan irama atau tempo yang secara alur bahasa begitu cepat ritmenya. Entah dengan Babeh sendiri sebagai penulisnya, akankah bisa membawakan teks monolog TOPENG-nya itu sesuai dengan gambaraan imaji awal kala ia menuliskannya?

Ah, rasanya terlalu jauh mengawang, toh saya sendiri belum pernah mementaskannya di atas panggung pertunjukan, hanya mampu bermain dalam ruang dan peristiwa imaji saya sendiri saja. Lupakan. Lakon monolog Topeng yang ditulis oleh Babeh pada tahun 1986 tersebut terinspirasi dari naskah drama Orkes Madun karya Arifin C. Noor.

Sebagaimana yang diutarakan oleh Babeh sendiri: “Setahun sebelum saya tulis monolog Topeng, saya membawakan tokoh Waska, yang membuat saya ‘tergila-gila’ dengan tokoh Waska itu, maka jadilah monolog Topeng”. Pungkasnya, pada sebuah hari yang saya lupa tanggal, bulan dan tahunnya.

Jika kembali pada diksi cinta, tidak menutup kemungkinan hanya Babeh sendirilah yang bisa memainkan tokoh itu dengan sempurna, sebagiama Soe Hok Gie yang pernah menulis: “Seseorang bisa mencintai dengan sempurna, ketika ia tahu bentul dengan objek yang dicintainya.” Pernyataaan Soe Hok Gie ini memang menyimpan makna ganda, akan tetapi ketika kita coba terapkan dalam laku peran, maka kemungkinan besarnya kita akan bisa memainkan peran tersebut dengan baik.

Mengapa? Secara otomatis tidak akan eksplorasi dan eksperimen dengan sembarang dalam proses pewujudan karyanya tersebut (mungkin). Sebab hukum panggung sampai detik ini memang kejam, toh penonton tidak mau tahu tentang proses kreatif kita, yang mereka terima hanyalah kenyataan di hari itu saja kala karya itu dipertontonkan dalam sebuah pementasan.

Seperti itulah laku apresiator kita, sebagaiaman lakon monolog ANJING (2023), bagaimana satire itu terjadi. Tegasnya monolog satire Anjing itu mengungkapkan arogansi sosok manusia yang ‘sok ilmiah’ ‘sok akademisi’, berilmu tinggi. Seperti itulah yang terjadi di perguruan tinggi di Inonesia, bahkan dengan diri kita sendiri kalau mau mengakuinya dengan lapang dada.

Ironis memang, manusia sebagai mahluk maha mulya, tidak berbanding lurus dengan anjing, makhluk yang maha hina. Bukanlah lembaga perguruan tinggi itu yang melahirkan para pemimpin? Maka sangatlah wajar menjadi catatan daftar nama-nama orang mati. Diculik dan dibunuh. Sejak daerah operasi militer (DOM) di Aceh dan Papua dan dibeberapa tempat lainnya. Babeh kembali mendokumentasikan hal itu dengan judul monolognya itu BERSAMA ORANG-ORANG MATI (2021).

Ya, secara otomatis ketika sudah mati, jadilah lakon monolog TUBUH TERBELAH (2012), yang mana diksi mati di sini sudah bergeser kembali maknanya—jauh dari padanannya itu sendiri—menjadi lambang atau metafor—kala keterasingan seseorang dengan tubuhnya sendiri. Realitas kejiawaan yang semakin menggejala di masyarakat sosial kita. Apa yang terjadi di dunia media-sosial? Orang-orang semakin terasing dengan tubuhnya sendiri.

Pada akhirnya hanya bisa bernyayi sendirian saja. Maka jadilah teks monolog NYANYIAN AKTOR (2008), yang terinspirasi dari teks naskah drama Nyanyian Angsa, karya Anton P. Chekov, yang pernah Babeh mainkan, sekaligus menyutradarainya. Ketertarikan Babeh dalam menuliskannya menjadi sebuah format monolog itu disebabkan oleh konflik-konflik internalnya yang lebih disederhanakan, sebab kebutuhannya hanya untuk dimainkan secara tunggal.

Sehingga jadilah kata kebenaran dan kebenaran kata bagi seorang politisi/partai adalah sihir kata-kata, yang menyebabkan rakyat terseret oleh idealisme yang gelap. Sebab DI CORONG-CORONG BESI SUARA (2010) kata-kata telah kehilangan makna. Jadilah ½ TIANG (2011) yang terinspirasi dari tragedi Semanggi II. Penculikan dan pembunuhan aktivis oleh tim Mawar. Pasukan siluman itu, konon katanya dibawah pimpinan seorang pangkostrad.

Mengenang kejadian tersebut, siapa keluarganya yang tak bisa menangis? Tentu saja tak ada, sebab ada alur cinta yang terkenang di dalam peta hidupnya, sebagaimana TANGIS RAHWANA (2021) yang terinspirasi dari pertunjukan wayang golek, dengan dalangnya Asep Sunandar Sunarya. Ya, betapa tragisnya lakon Rahwana yang ditolak mentah oleh Sita atawa Dewi Sinta. Akan tetapi dikarenakan Babeh hidup di Indonesia, sebagaimana kesedihan pun harus bisa dinikmati dalam berjoged ria.

Layaknya genre lagu dangdut—Babeh, menafsirkan alur lakon Rahwana menjadi monolog komedi, sekaligus tangis Rahwana yang membahana ke semesta terbuka, yang mana sosok Rahwana dalam imaji Babeh itu melakukan protes terhadap nasib cintanya yang tidak happy ending. Ya, ketidak happy endingannya tersebut kembali melangkah jauh, menembus dimensi lain menjadi monolog baru dengan judul WAWANCARA DENGAN MULYONO (2024).

Tentu saja, monolog imajiner dengan Mulyono yang dirakit oleh imajinasinya Babeh tersebut terinspirasi dari chaosnya negeri ini ketika dipimpin oleh seorang yang bernama Mulyono: “Selama 10 tahun, rakyat diprank oleh ulahnya Mulyono. Seorang presiden yang lahir dari pencitraan gorong-gorong.” Kenang Babeh sambil, kembali menyalakan sebatang rokok kretek yang tak lupa ditemani dengan secangkir kopi. Tubuhnya yang mulai ringkih, seperti detik waktu yang menggeser tirai sore sekaligus menarik tirai senja.

Ya, seperti itulah adanya waktu. Seorang maestro tetaplah maestro. Sebab jiwa mudanya tak pernah mati. Dan jika boleh jujur, memang tidak ada satu jiwa pun yang mati, yang ada hanyalah pindah alam — atau reinkarnasi, bagi yang mempercayainya. Dan kesunyataan jiwa itu seperti angin purba yang kerap menyimpan ribuan rahasia, terkadang tendensius kala berubah wujud dalam memporak-porandakan sebuah kampung atas tihah dari Yang Maha Kuasa.

Intinya, laku jiwa itu tak bisa lepas dari Sang Maha Pembolak-Balik Hati. Seperti senja buta yang merayap pelan, begitu telaten menabur udara dingin. Dalam dinginnya udara Bandung yang berselimut kabut tipis — adakah Sangkuriang masih mencari Dayang Sumbi?” Entahlah. Terang dan jelas: “Apa-apa yang saya tuliskan berangkat dari pikiran dan imajinasi saya terhadap kondisi — kondisi sosial-politik-lingkungan yang semakin luluh-lantak.” Tandasnya. Mengakhiri pertemuan di dunia virtual.

Pelajaran mahal yang saya dapatkan, yaitu; bagaimana Babeh bisa tahu perihal kondisi sosial-politik-lingkungan yang semakin luluh lantak — kalau Babeh malas membaca? Hal ini sesuai dengan kalam pertama-Nya yaitu iqra. Iqra dalam segala hal dan Babeh melakukan itu sepanjang hidupnya disamping mengajarkan ilmu, yang tentu saja ilmu yang ada dalam laku diri Babeh itu merupakan sebuah amanah dari-Nya untuk kembali diajar-kembangkan kepada murid-muridnya. Sehingga ilmu bisa dikata sebagai laku siklis.

Simpulnya, penting dan tidaknya tulisan ini apakah itu menjadi sebuah pengantar atau semacam resensi buku antologi TEKS-TEKS MONOLOG RACHMAN SABUR, kini hal itu bukan terletak mutlak ada pada diri saya. Justru ada pada diri Anda sendirilah yang kini tengah membacanya hingga tuntas. Akan tetapi saya pastikan, Anda belum tuntas dalam jejak baca, jika belum memiliki buku antologi monolognya. []