Saban ka Sumedang, mun geus asup ka Rancakalong, sok mampir ka imah Inoy. Nu kabawa téh sok carita. Omongan panjang, ngalantur, kadang eureun di tengah, teu diteruskeun deui. Bari nginum madu teuweul ti buruan imahna, bari panon sok neuteup ka nu teu disebut. Ngawangkong téh sok tara inget iraha mimitina, teu karasa iraha réngséna. Aya carita nu leungit di tengah jalan, aya nu ngan saukur cicing, nundutan dina dada. Nya, cindekna mah teu kabéh hayang jadi kecap. Sababaraha kudu ditunda heula, lila. Engké, mun rasa geus merenah, sok turun jadi tulisan—teu keur dipintonkeun, teu keur dibenerkeun—saukur sangkan nu kungsi kajadian teu pareum, teu pegat tina ingetan. Ku sabab kitu ieu ditulis maké basa ayeuna (persatuan), sanajan dina jerona masih kénéh nyelip rasa baheula nu teu dihaja dileupaskeun.

Orang-orang tua dulu atawa karuhun kita itu senantiasa tidak tergesa memberi nama sekaligus di dalamnya mengandung atawa menyimpan makna yang tersirat sekaligus tersurat, apalagi pada hal-hal yang dianggap luhur. Hyang, misalnya, tidak selalu diarahkan menjadi Gusti dalam pengertian yang bisa dipanggil atau disebut berulang-ulang. Hyang dipahami sebagai Sukma, Roh Suci, sesuatu yang gaib—hadir, tetapi tidak menuntut untuk dijelaskan. Karena itu, yang dijaga pertama-tama bukanlah ucapan, melainkan rasa.

Sebagaimana ada sebuah ungkapan lama yang terdengar ringan, bahkan seperti kelakar: haté kangkung, galeuh bitung. Pada dasarnya kangkung dan awi, bila dibelah, kosong bagian dalamnya. Molongpong. Namun orang-orang tua dulu atawa karuhun kita itu dalam memaknainya tidak berhenti pada arti kosong sebagai ketiadaan. Justru pada rongga itulah makna dititipkan. Kosong dipahami sebagai ruang, tempat sesuatu yang bisa berdiam dan bertumbuh.

Dari sanalah konsep suwung hidup dalam Ageman Wiwitan. Ia tidak diajarkan lewat definisi atau rumus, melainkan lewat siloka. Diksi Awi dipilih bukan tanpa sebab. Batangnya lurus, berongga, dan tumbuh berumpun. Pada wilah awi itulah nilai diguritkan, menjadi apa yang dikenal sebagai Wilah Hyang—sebuah cara menyimpan makna tanpa harus banyak berkata.

Konon, ada kalimat yang dulu diperlakukan dengan penuh kehati-hatian: Hong Wilahéng. Ia bukan mantra untuk diperdengarkan, melainkan penanda adab. Hong dipahami sebagai hurmat dan sembah kepada Yang Tak Disebutkan. Sebab bagi manusia ParaHyang, jenengan Gusti termasuk anu pamali dicaritakeun—terlalu luhur untuk diobral dalam percakapan.

Barangkali ini sejalan dengan adab yang paling sederhana dalam hidup di keseharian kita. Menyebut nama orang tua saja bisa dianggap kurang pantas atawa tidak sopan, apalagi menyebut Gusti tanpa rasa. Maka orang-orang lama atawa karuhun memilih menunduk. Bahkan dalam hal-hal kecil. Kini atawa kiwari, dalam percakapan di keseharian, kita sering mendengar nama Gusti atau padanannya yang mengandung makna Gusti tu diobral dan disingkat jadi: “mialoh” pun masih sering diselipi diksi “anyééng”. Bukan karena takut, bisa jadi melainkan karena tidak tahu batas.

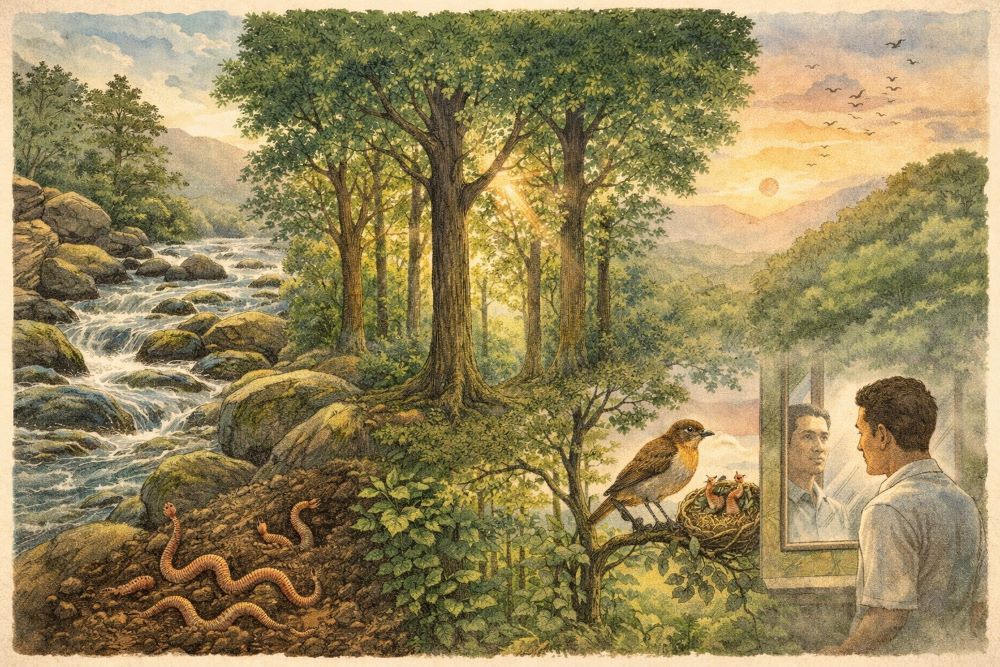

Di titik inilah tata salira menemukan tempatnya. Salira—diri—bukan sekadar tubuh yang bergerak menjalani hari. Ia adalah kitab yang diam-diam menyimpan petunjuk. Di dalam diri itulah, sejak awal, segala kemungkinan telah dititipkan. Bukan untuk dikejar dengan ambisi, melainkan untuk dibuka dan dibaca perlahan. Musabab itulah mengapa leluhur ParaHyang memahami diri sebagai rancang bangun yang utuh. Lahir dan batin tidak dipertentangkan, tetapi saling melengkapi. Tubuh dengan segala keterbatasannya, dan jiwa dengan segala kehalusannya. Perangkat keras dan bahasa programnya berjalan bersama, saling menyesuaikan, saling mengingatkan.

Musabab itulah, gurit dari diksi suwung bukan sekadar ajakan untuk menjadi kosong yang kehilangan arah—ulah kosong molongpong—melainkan makna dari Suwung itu adalah kembali ke nir, ke nol yang murni. Nol yang belum dijejali ego, belum dipenuhi dorongan untuk selalu merasa paling tahu dan paling benar. Dari titik nol itulah, pengetahuan bisa masuk dengan tenang. Mengendap pelan, menjadi bagian dari laku, bukan sekadar isi kepala.

Barangkali dan atawa bisa jadi bahwa di titik inilah kejatnikaannya makna suwung itu menemukan wujudnya yang paling sunyi: ketika kita tidak lagi sibuk menyebut, tidak tergesa menjelaskan, tetapi belajar menjaga dan menjalani. Karena yang paling dalam itu sering kali memilih tinggal dalam diam. []

One thought on “SUWUNG: Catatan Kecil tentang Kosong yang Menghidupkan Hidup dalam Diam”